Selbstoptimierung

Eine kritische Diskursgeschichte des Tagebuchs

Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Copyright

- Herausgeberangaben

- Über das Buch

- Zitierfähigkeit des eBooks

- Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung: Problemgeschichte des Tagebuchs

- 2. Tagebuch vor dem Tagebuch: von Sokrates bis Luca Pacioli

- Antike Lebensregeln und ihre Schrift

- Homo oeconomicus – Wirtschaftsbücher des 15. Jahrhunderts (Alberti, Cotrugli und Pacioli)

- 3. Im Geiste des Kapitalismus – der puritanische Weg zur Verwaltung von Ich und Öffentlichkeit (Beadle, Hartlib, Pepys, Franklin)

- Die calvinistische Internationale

- Empirische Aufmerksamkeit: Beobachtungstechniken in der Frühen Neuzeit (Bacon, Galilei)

- Beichtbücher und Statistik (Beadle, Hartlib)

- Vermischtes aus Politik und Schlafzimmer: Samuel Pepys

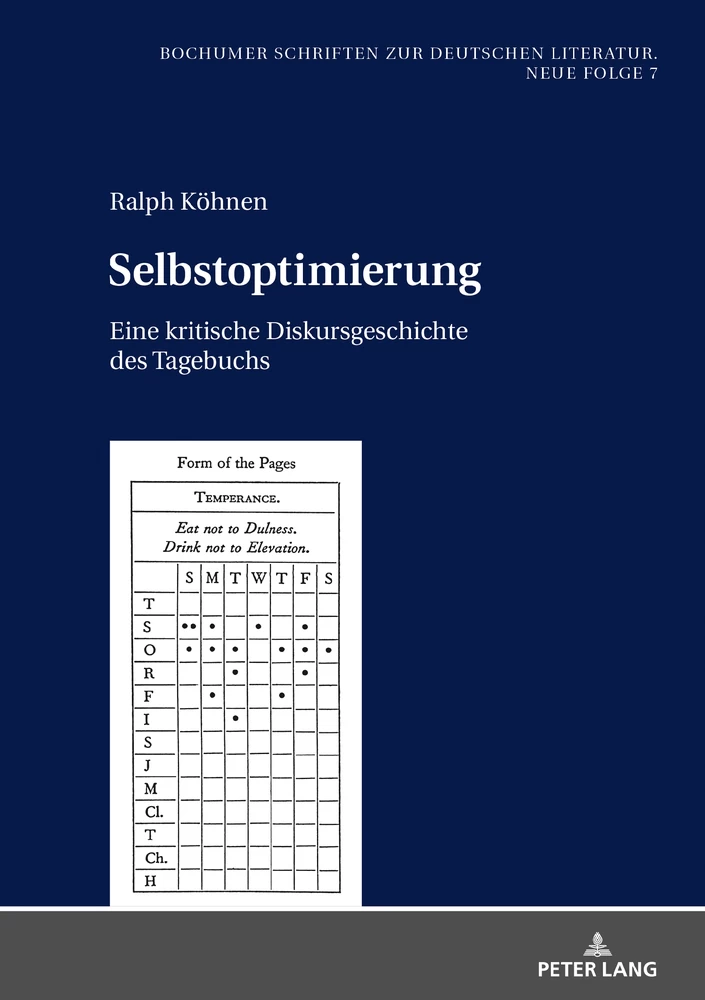

- Benjamin Franklin: der säkulare Weg des Perfektibilisten

- 4. Die Geburt der Matrix: Berechnungen des Körpers und des Staates durch Leibniz

- Medizinische Verzeichnungen des Menschen

- Staatstragende Absichten

- Ein verzifferter Staatsroman: Schnabels Insel Felsenburg

- 5. Arbeit mit Gott: die Schreibübungen des Pietismus

- Unternehmertum des Glaubens: August Hermann Francke

- Die produktive Krise: Albrecht von Haller

- 6. Schwimmfest im Datenmeer: Herders Journal als Wissensoptimierung

- Exzentrik als Verfahren

- Möglichkeitsgewinn: das Archiv der Anthropologie

- 7. Selbstschrift mit Beobachter: Karl Philipp Moritz und die ‚Menschenwissenschaften‘

- Die Geburt der modernen Psychologie

- Exkurs: Jeremy Benthams Panopticon

- Literarische Selbstprojekte

- 8. Goethes Diaristik als (Selbst-)Wirtschaftsplan

- Diverse Diaristik: von der flüchtigen Notiz zur Selbstbilanz

- Bilanzieren/Archivieren: Erzählthema und Romanstruktur

- 9. Kardiogramm und Selbstexperiment: Friedrich Hebbels literarisches Tagebuch

- Die skeptische Herzensschrift

- Poetische Entwürfe

- 10. Staatlicher Aufzeichnungsterror 1900: Carl Schmitts Buribunken

- 1900: Mediologische Skizzen

- Absurde Permanentschrift: Die Buribunken

- 11. „größer, besser, vollkommener“: Gustav Großmanns Efficiency-Ratgeber

- Im Schatten der Arbeitswissenschaften

- Selbstindustrie: Zeittaktungen des Erfolgs

- 12. Ideologien des Aufzeichnens: 1945 und die Folgen

- Vannevar Bush und sein MEMEX-Projekt

- Ernst Jünger: Tagesarchivalik und staatlicher Datenhunger

- 13. Bildschirmpoetik in der Blogosphäre 2000: Rainald Goetz’ ästhetische Steigerungen des Alltags

- Medienbewusstheit wird populär

- On Kawaras Date paintings

- Ziffern- und Sprachmaterial als Verfahren: Goetz und der ausgestellte Signifikant

- 14. Selbsttexte in Millisekunden: eine kritische Soziologie des öffentlichen Geheimnisses

- Individualität als Verblendungszusammenhang

- Der Wille zum Sammeln – die gefährliche Prophylaxe

- Bildnachweis

- Literaturverzeichnis

BOCHUMER SCHRIFTEN ZUR DEUTSCHEN LITERATUR. NEUE FOLGE

Herausgegeben von Natalie Binczek, Benedikt Jeßing, Nicola Kaminski, Ralph Köhnen, Armin Schäfer, Sebastian Susteck und Carsten Zelle

BAND 7

1. Einleitung: Problemgeschichte des

Tagebuchs

Lebenskunst hat Konjunktur, ob in Form von praktischen Ratgeberbüchern, philosophischer Essayistik, (neuro-) psychologischen Studien oder ästhetischen Programmen der Selbststilisierung: Ganz offenbar ist der Traum, das Leben als Gesamtkunstwerk einzurichten, zur ethischen Maxime geworden. Beteiligt ist dabei eine Denkfigur, die seit der Antike den Imperativ zur Selbsterkenntnis philosophisch und religiös begründet hat: Die Motive der Selbsterforschung und Selbstbesserung sind bereits in Sokrates’ Apologie und bei den Stoikern angelegt, und in einem lebenspraktischen Sinn findet sich ein paralleler Gedanke bereits in dem konfuzianischen ‚ren‘-Konzept, das nicht nur eine allgemeine Menschenwürde bezeichnet, sondern auch das Streben nach Selbstvervollkommnung und Entwicklung der Grundanlagen als tugendhafte Lebensausrichtung begreift.1 Prominent werden solche Vorstellungen, die dann in Westeuropa auf die griechische Antike zurückgreifen, aber erst in der Frühen Neuzeit. Grund dafür ist, dass dort anreichernde Diskurse hinzutreten und sich mit dem Tagebuchschreiben verschränken: protestantisch-theologische Anweisungen zur Gewissensschrift, Erkenntnisformen der Medizin und der Ökonomie seit etwa 1600, sodann empirische und statistisch-demographische Interessen. Seit dem 18. Jahrhundert lagern sich psychologische Forschungen, später dann tayloristische oder sozialistische Arbeitswissenschaften und schließlich politische und kommerzielle Datenprozessierungen an.

Ziel der Studie ist insofern auch nicht, eine nur mit rezenten Beispielen erneuerte Perspektive des literarischen Tagebuchs zu geben oder jene ‚Notenbücher des Herzens‘2 aufzuschlagen, die natürlich fraglos ein weites Feld der Selbstschriften seit dem späteren 18. Jahrhundert ausmachen. Wohl haben sie, auch unter dem Aspekt der literarischen Werkstattschau, die Forschung dominiert. Hier soll es aber um einen mehrstelligen Zusammenhang ←9 | 10→gehen, in dem das Tagebuchschreiben als Selbsttechnik den Knotenpunkt für philosophische, ökonomische, medizinische, theologische, psychologische wie auch literarische Diskurse bildet und seine weitreichende Funktionsgeschichte entwickelt hat.

Das vielfach gemischte Genre des Tagebuchs zeigt, dass im Sinne der Optimierung dort Maximen der Lebensführung erarbeitet, Profile gewonnen und die Ergebnisse dieser Selbstpoetik auch überwacht werden können. Vielleicht haben Menschen gar keine Wahl – sie müssen ihr Leben aufschreiben, in großen, retrospektiven Erzählbögen der Autobiographie oder in kleinen Tagesfragmenten und Resten, von denen Roland Barthes mit Bekennerschrift formuliert hat: „Ich schreibe dies Tag für Tag; und es wird und wird: der Tintenfisch produziert seine Tinte: ich verschnüre mein Imaginarium (um mich zu verteidigen und zugleich darzubieten).“3 Damit zeigt sich auch: Trotz aller Bekenntnisse zur Aufrichtigkeit einer Selbst-Herzensschrift, die im christlich-augustinischen Imperativ der Innenschau ihr Fundament hat und durch Rousseaus Confessions (1782) im Anspruch der Natürlichkeit und Authentizität stilbildend bekräftigt worden ist, entstehen dabei allenfalls ‚authentische‘ Äußerungen, kaum aber ‚wahrhaftige‘ Texte, die eine unverstellte Aussicht in das Innere geben würden. Das Vorzeigen des Selbst durch die Schrift ist immer auch ein Verbergen, Umformulieren und Neuschöpfen der subjektiven Disposition. Immerhin können in diesem symbolischen Raum die Illusionen, Imaginarien und Symbolwelten des Schreibenden artikuliert werden.

Die philosophische Grundlegung dazu findet sich bereits in Sokrates’ Selbstverteidigungsrede, der von Platon aufgeschriebenen Apologie – womit eine Tradition vorgeprägt ist, die Nietzsche kulturgeschichtlich als Marter der Innenschau pointiert hat, wenn er den abendländischen Menschen als „Erben der Gewissens-Vivisektion und Selbstkreuzigung von zwei Jahrtausenden“ bezeichnet, dem es anhafte, dass er „die natürlichen Hänge mit dem bösen Gewissen verschwistert“ habe.4

Insofern wissen die Selbstschreibenden auch nicht immer, was sie tun, aktivieren aber gleichwohl die Funktionen der Selbsttechniken: Diese haben ←10 | 11→ein Doppelgesicht von verteidigender Rechtfertigung und ästhetischer Selbstdarstellung seit Sokrates und den Stoikern. Und nach der religiösen Beichtpflicht, die das Laterankonzil 1215 auf einen jährlichen Turnus festschrieb und sich im religionspraktischen Bekenntnisbetrieb von Beichte, Gebet oder Tagebuchführung niederschlug, haben Medizin, Pädagogik, Psychologie und Psychiatrie den Bekenntniszwang institutionalisiert. Damit wäre eine „Geständnis-Wissenschaft“5 hervorgebracht, die sich durch Statistik verstärkt zu wirkungsmächtigen Wissensarchiven gebündelt hat. Dort lassen sich mittels Registerfunktionen die Diskurse zu mächtigen Dispositiven verknüpfen, von wo aus sie wiederum ihre Institutionalisierung in einem gesellschaftlichen Apparat anstreben (Schule, Krankenhaus, Regierungsämter, Kasernen etc.). Und reicht dies nicht hin, wird zur Not das Geständnis zum wichtigen Instrument der Wahrheitsfindung, das meist durch Folter erzwungen ist. Das Diktum Foucaults jedenfalls, dass im Abendland „der Mensch ein Geständnistier geworden“6 und er als Untertan bzw. Subjekt im wörtlichen Sinne konstituiert worden sei, wird sich als ein Motiv der Selbstschrift in einer traurigen Genalogie bis in die unmittelbare Gegenwart fortziehen. Aus der Diskurs gewordenen Sünde gehen schließlich etliche Textgattungen hervor, die konstitutiv für moderne Gesellschaften geworden sind: Selbstzeugnisse aller Art, Erzählungen, Geständnisse, Autobiographien, Tagebücher oder Register.

Optimierung geschieht dann v.a. durch Quantifizierung, indem aus vielen Einzelfällen Idealmaße der Gesellschaft produziert werden, um Standards zu bilden, Voraussagen zu tätigen und normativ-ethische Wertungsmaßstäbe zu gewinnen.7 Es bietet sich in dieser Sicht an, Statistik im großen Maßstab zu treiben, Geburts- und Sterberaten zu errechnen und Mittelwerte zu justieren, um damit Zufälle in ihrer Wirkung zu begrenzen und Sicherheitsmaßnahmen aufzubieten in Absicht der Lebensoptimierung.8 Dieser Entwicklungsgedanke wird mit der Pädagogik des ausgehenden 18. Jahrhunderts und den Subwissenschaften der Spätaufklärung besonders virulent: Man entwickelt Konzepte der Selbstentfaltung, der Realisation von Möglichkeiten, die das Individuum für sich entdecken und aus sich herausholen soll, denn zur Maßgabe wird es, nach allgemein-personaler und auch spezieller (Fach-)Bildung zu streben.9 Bei allem Nutzen ist daran fatal, dass der Einzelne, das neuzeitlich protegierte Individuum, an dieser Norm gemessen wird und es damit ebenso diszipliniert und reguliert werden kann wie diejenigen Teile der Bevölkerung, die sich in digitalen Netzwerken als neue Öffentlichkeit verstehen.

In der Normalisierungsgesellschaft wird damit ein Machtspiel von Politik und Statistik entfesselt, das seine Entscheidungsgrößen in Normalverteilungen und Abweichungen findet, die dann institutionell begradigt oder sanktioniert werden. Grundlage für die Verteilungsberechnungen ist immer der Faktor Zeit. Entwicklungsstände, Diagnosen eines status quo und status ante sowie Prognosen erstrecken sich jenseits des Erreichten auf den Horizont einer zu absolvierenden Norm. So wirkt die Disziplinarmacht darauf hin, den Körper instrumentell in Pflicht zu nehmen und ihm eine Temporalstruktur zu verpassen: „Die Zeit durchdringt den Körper, und mit der Zeit durchsetzen ihn alle minutiösen Kontrollen der Macht“ – so hat Foucault diesen Prozess eindrücklich beschrieben,10 dessen Befestigung in Selbsttexten hier gezeigt werden soll.

Das Tagebuch stellt dabei einen beträchtlichen Faktor dieser Einschreibung von linearen Zeitstrukturen in den Menschen dar. Arbeiten jedoch die klassischen Disziplinen wie Theologie, Medizin, Psychologie oder Psychiatrie zunächst auf eine Besserung des Individuums hin – wie auch immer herbeigezwungen –, so fundiert die Daten sammelnde moderne Statistik mit den daraus abgeleiteten Normen eine Bio-Politik mit Wirkung auf die Gesamtbevölkerung. Dies tritt bereits an dem Punkt ein, wo Leibniz 1680 seinem Herzog die Idee einer Staatstafel unterbreitet, auf der alle greifbaren Informationen über die Bevölkerung zusammengetragen und mit einer Registratur versehen werden können – ein technisch zwar noch nicht ←12 | 13→einsetzbares Werkzeug, das aber gerade in seiner langen Latenzphase als Programm umso gewaltigere Wirkungen erzeugt hat. Und wenn die Anthropologen des 18. Jahrhunderts ihre Forderung nach Selbstschriften erheben, wobei Tagebücher eine zentrale Rolle spielen, tun sie dies zwar meist mit guten Absichten für das Individuum, doch weisen sie mehr oder weniger deutlich in die Richtung eines allgemein-menschheitlichen Wissensarchivs, in das der Einzelne seine Texte einspeisen soll – um damit vor allem Datenbestände zu erweitern.

Und so ist die Kultur des Geständnisses in vielen Diskursbereichen (Justiz, Medizin, Pädagogik, Familien- und Liebesbeziehungen sowie Kindererziehung) wirksam geworden mit allerhand Textsorten, die aus Geständnissen hervorgegangen sind – Verhöre, autobiographische Berichte, Briefe oder Protokolle werden zu Dossiers zusammengestellt oder den Archiven einverleibt, weswegen Macht- und Geständnisformen durchaus nicht nur repressiv, ausgrenzend oder unterdrückend, sondern auch konstruktiv wirksam geworden sind, insofern Wahrheitsrituale viele Themenfelder und Redegebiete produziert haben.11

Dieser Effekt lässt sich aber vielleicht nutzen, um in der formulierten, diskursivierten Erfahrung schließlich doch eine Möglichkeit der Ich-Findung und des persönlichkeitserweiternden Versuchs zu erblicken. Darin macht sich die andere große Traditionslinie der Selbstschrift seit der Antike geltend, die wiederum Nietzsche formuliert hat: „wir sind Experimente: wollen es auch sein“.12 Derart ist das Denken des Philosophen mit dem zerstörenden Hammer selbst konstruktiv geworden – der Experimentalgedanke kann als prototypisch für die folgenden Lebensästhetiken und postmodernen Identitätsbegriffe der Möglichkeitsform gelten.13 Mithin können dies Tagebuchschreiber und Selbststilisten in Anspruch nehmen und ist der Schritt nicht abwegig, in der formulierten, diskursivierten Erfahrung schließlich ←13 | 14→eine Möglichkeit der Ich-Findung und des persönlichkeitserweiternden Versuchs zu sehen. Darin folgt Foucault ganz Nietzsches Begriff von Ich und Welt als Experiment und fasst mit einer Art Glaubenssatz die Grundüberzeugung moderner Selbstschreiber zusammen: „Ich bin ein Experimentator in dem Sinne, daß ich schreibe, um mich selbst zu verändern und nicht mehr dasselbe zu denken wie zuvor“.14 Darin wird er seinerseits von zeitgenössischen Lebensphilosophen wie Wilhelm Schmid beerbt: Es handelt sich dabei nur scheinbar um eine Abwendung von der Machtanalytik, das Ich hat lediglich etwas Souveränität gewonnen und steht nicht mehr allein in diskursiven Abhängigkeiten, sondern versucht, diese für sich zu nutzen. Die Gratwanderung ist anspruchsvoll: Selbstreflexion geschieht nicht im neutralen, souveränen Raum, sondern durch Arbeit in den Diskursnetzen, die zur Unterwerfung wie auch zur Befreiung führen kann. Daran wird auch die Absicht Foucaults nachvollziehbar, die von ihm durchaus geschätzte Symbolphilosophie Cassirers zu erweitern: „Das Subjekt bildet sich nicht einfach im Spiel der Symbole. Es bildet sich in realen und historisch analysierbaren Praktiken. Es gibt eine Technologie der Selbstkonstitution, die symbolische Systeme durchschneidet, während sie sie gebraucht.“15

In dieser Sicht wird eine bis in die Antike zurückreichende Geschichte jener „Ästhetiken der Existenz“ und der „Selbsttechnologien“16 schreibbar – auch die fröhlichen Selbsterschaffungspläne der Diaristen und Autobiographen sind von normierenden Diskursen umgeben. Dies tangiert die landläufige Annahme, dass Verfasser von Tagebüchern und Autobiografien lauter Wahrheit sprechen, sich als reine Rhapsoden ihrer selbst betätigen oder authentisches Zeugnis geben. So hat Philippe Lejeune das Konzept eines ‚pacte autobiographique‘ zwischen Autor und Leser formuliert – dieser solle sich darauf verlassen können, ein nicht-fiktionales Buch in Händen zu halten, sofern der Autor versichere, dass erzählendes Ich und Autor-Ich identisch seien.17 Und noch triftiger ließe sich die Hypothese ausweiten auf den Diaristen, der seine Tagebuchblätter als Dialogpartner benutzt. Die Spiegelungen oder hindurch klingenden Stimmen sind auch gesellschaftliche, und diese fordern zweifellos Authentizität, mehr noch aber Verbesserung oder nunmehr verstärkt: Marktkonformität.

Um jedoch über die Binsenweisheit hinaus zu gelangen, dass Tagebuchschrift via Selbstreflexion immer einen regulativen und damit optimierenden Anspruch verfolgt, soll anhand von Beispielen eine historische Entwicklung angedeutet werden, die vom antiken Imperativ der Selbsterkenntnis über die moderne Verpflichtung auf die Selbstschrift bis zur Gegenwart der digitalen Selbsterfassung reicht. Sie vollzieht sich aber nicht in gerader Linie, sondern in Mäandern, Vorausdeutungen und Rückverstärkungen – insgesamt in Konstellationen, die mit verschiedenen Akzenten zusammentreten, auseinanderdriften und wieder zusammenfinden, also sich unter wechselnden politischen, ökonomischen oder medientechnischen Bedingungen variiert finden.

Dass die Entwicklung von Individualität mitsamt Lebenspraxis wie auch Programmatik ausgehend von der Antike dann in der Renaissance zu einem unbestrittenen ersten Höhepunkt führt, der auch für das allgemeine Leben relevant wird, wird in wohl keiner namhaften Epochendarstellung negligiert, weder bei Jacob Burckhardt, noch bei Egon Friedell, auch nicht in der neuen Langstudie von Bernd Roeck.18 Lebens- und Œuvredarstellungen der (Früh-) Renaissance haben oft denselben Blickpunkt – um etwa als Prototyp im modernen Sinn Petrarca zu nennen, dessen (fiktiv oder realiter erfolgter) Berggang auf den Mont Ventoux sowohl das machtbewusste Auge zeigt, das die vielen Details zusammenfasst, als auch den Erlebenden ins Zentrum rückt. Es ist dieses Ich, das auf seine Wahrnehmung aufmerksam wird und zum Ausgangspunkt moderner Subjektivität geworden ist, und dies wohl auch deshalb, weil Petrarca zudem intensiv an seiner Selbstreflexion als Dichter arbeitet und als ‚fictor sui ipsius‘ auftritt,19 mehr noch: ein gewisses Gefallen am Experimentieren (‚placet experiri‘) bezeugt.20 Es handelt sich ←15 | 16→dabei allerdings nicht um frei ersonnene lebensästhetische Entwürfe, sondern solche, deren diskursive Verfassung Machtbewusstsein und Ruhmstreben bezeugt. In diese Richtung geht der Erklärungsansatz Burckhardts: Am Ausgangspunkt des selbstbewussten, anspruchsvollen Individuums steht der tyrannische Herrscher des Spätmittelalters, dessen Ambitionen sich zunächst auf seine Beamten, Gehilfen, Diener, Schreiber etc., mithin auf das „rücksichtslos ausgenützte Talent“ übertragen.21 Selbstverwirklichung, das zeigt sich hier deutlich, ist immer auch eine Machtfrage: „Der Geist dieser Leute lernt notgedrungen alle seine inneren Hilfsmittel kennen, die dauernden wie die des Augenblickes; auch ihr Lebensgenuß wird ein durch geistige Mittel erhöhter und konzentrierter, um einer vielleicht nur kurzen Zeit der Macht und des Einflusses einen größtmöglichen Wert zu verleihen.“22 Damit werden gedankliche Muster der Antike, die besonders von Sokrates und von den Stoikern geprägt wurden, eingelöst und weiter tradiert – allerdings um ein Anspruchsdenken erweitert, das sich zur Not gegen die Ambitionen anderer wirksam durchsetzen will.

Aus alldem ergeben sich die hier ausgewählten Stationen der modernen Tagebuchgattungen, die mit einer programmatischen Forderung Francis Bacons nach der systematischen Niederschrift alles Beobachteten ihren Ausgangspunkt nehmen. Verbunden ist die Diaristik aber auch mit ökonomischen Wahrnehmungs- oder Darstellungsformen Leon Battista Albertis, Benedetto Cotruglis oder Luca Paciolis im 15. Jahrhundert. Sie verzweigen sich in das religiöse Beicht- und Vorsatzbuch protestantischer Herkunft im 17. Jahrhundert (z.B. John Beadle, A. H. Francke), in das disperse Alltagstagebuch, das der einzelne im Sinne eines erfolgreichen privaten und öffentlichen Lebens führt (Samuel Pepys), in das wissenschaftliche Diarium von Galilei, die Aufzeichnungstechniken Leibniz’ oder die polyhistorische Sammlung Herders, sodann in das psychologische Materialarchiv der Hochaufklärung (Karl Ph. Moritz). Dort bündelt Benjamin Franklin mit ←16 | 17→seiner Autobiographie, die präzise Normen zur Tagebuchführung unter moralischen und ökonomischen Aspekten enthält, religiöse und ethische Muster zu einer hoch effizienten, durchkalkulierten Lebensführung. An Goethes Tagebuchhaltung ist dann zu zeigen, wie nicht nur deren wissenschaftliche Tradition in ‚zarter Empirie‘ als Wissensgewinn durch ein erfahrendes Subjekt weitergetrieben wird, sondern die Selbstnotizen abgezweckt werden können zur Arbeit an der eigenen Autorschaft: Alles, was nur schon protoliterarisch interessant scheint, wird dann registriert. Aber das Tagebuch wird auch selbst zum Thema der Literatur und prägt deren Form wie etwa im Wilhelm Meister; genauso kann es zur Keimzelle von literarischen Entwürfen oder Ich-Probe-Experimenten genutzt werden, wie bei Friedrich Hebbel zu zeigen ist. Im 20. Jahrhundert drängen dann statistische Interessen der Staatsorganisation hinein (Carl Schmitt, Ernst Jünger), die von Biometrie und experimenteller Psychologie ebenso inspiriert sind wie von den neuen Speichermedien. Der Impuls einer protestantischen Arbeitsethik, den Max Weber in seiner berühmten Schrift historisch aufgearbeitet, aber auch mit spannenden Gegenwartsbezügen pointiert hat, wirkt sich nun jenseits des schaffenden Subjekts auf Staatspraktiken aus: Arbeitswissenschaften bzw. Fragen des Selbstmanagements befördern nunmehr die Ratgeberliteratur, die seit den 1920er Jahren bis heute eine konsequente Selbstoptimierung durch to-do-Listen und Tagebucheinträge empfiehlt (wie der Wirtschaftsberater Gustav Großmann). Unter Bedingungen der digitalen Revolution, deren wirkungsmächtigsten Entwurf Vannevar Bush 1945 mit seinem MEMEX-Programm formuliert und deren kritischen Status Ernst Jünger in Heliopolis dargestellt hat, wird es schließlich möglich, nicht nur Zeitstenografien, sondern auch (fast) in Echtzeit Selbsteindrücke zu protokollieren. Dies hat, gepaart mit der informatischen Revolution ab 1970, wiederum Folgen bis zu den digitalen Selftracking-Methoden gehabt. Rainald Goetz (Abfall für alle) bildet hierfür einen literarischen Ausgangspunkt, mit dem Aspekte des heutigen Bloggings eröffnet werden, die aber nunmehr auch dem Datenhunger von Staat und Wirtschaft zugänglich sind.

Wachstumsvorstellungen sind keine originären Naturgegebenheiten, sondern soziotechnische Figurationen, die nach 1945 in den sich verschärfenden politischen Blockkonstellation noch einmal forciert werden. Leitend sein können Machtaspekte bei der Datenerhebung, die (bio-) politisch oder ←17 | 18→durch Werbeinteressen motiviert sind, ebenso aber expandierende Ich-Ansprüche im Kontext eines auftrumpfenden Liberalismus.23

Näher an der Gegenwart freilich als Foucault mit seinen Antike-Betrachtungen ist Max Webers immer noch pointierte Analyse des selbstkontrollierten Menschen, der nicht im lutherischen Begriff des ‚sola fide‘ bzw. der Glaubensgerechtigkeit, sondern im calvinistisch-puritanischen Streben nach Werkgerechtigkeit sein Leben ordnet und kontrolliert. Aus den sich entwickelnden Imperativen der Lebensbeherrschung erwacht wiederum eine Disposition der modernen Arbeitshaltung, nämlich jenseits des individuozentrischen Ansatzes ein kulturelles und wirtschaftsgeschichtliches Erklärungsmuster in einer Jahrhunderte übergreifenden Entwicklung.24 Diese habe sich bereits dort verselbstständigt zur Ethik eines fortlaufenden Arbeitsprozesses, der weit über seinen jeweils waltenden praktischen Anlass hinaus zu einem eigendynamisch pulsierenden Lebensrhythmus wird. Dazu sind Lebensregeln erforderlich, die, wie hier zu zeigen ist, in der Autobiographie eines Benjamin Franklin kulminieren, in welcher nicht nur Tugenden aufgelistet sind, sondern tägliche Exerzitien normativ empfohlen werden, die letztlich die Zeitnutzung als Chance zum Geldverdienen einfordern. Es kommt auf diese Weise ein ökonomischer Faktor in den Blick, dem die Diskursanalyse nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Wenn Historiker des Kapitalismus wie Max Weber dessen Entwicklung seit dem späten Mittelalter verfolgen, wird deutlich, dass es eben nicht nur internalisierte Geständnis- und Besserungszwänge sind, die zur Zeitnutzung drängen. Vielmehr ist es die positive Möglichkeit, Geld zu verdienen, deren Negligierung geradezu zum Laster erklärt wird. Neben der Messung von Zeit zur Orientierung wird deren genaue Taktung dann zunehmend wichtig, wenn der Gedanke von Produktivität ins Spiel kommt.25 So lässt sich eine entsprechende frühe Äußerung Georg Agricolas lesen: „Wir sind ja fast alle Menschen, die auf Geld erpicht sind, und begehren, mit möglichst wenig Aufwand und möglichst geringer Arbeit in so kurzer Zeit wie möglich, reich ←18 | 19→zu werden. Deshalb sind all die vielen Häuser erbaut, so viele Schächte abgeteuft, so viele Stollen in den Bergen aufgefahren.“26 Damit ist ein Programm pointiert, das man weniger deutlich seit der Antike und ihren Vorstellungen vom Hauswesen gelegentlich antrifft, das aber mit Renaissance und Früher Neuzeit eine systematische Bündelung erfährt. Joseph Vogl hat von einer epochalen Poetik des ökonomischen Menschen gesprochen als einem Selbstexperiment unserer Spezies, das sich neben anderen (klassischen, humanistischen, technizistischen, kommunistischen, faschistischen etc.) Varianten seit der Renaissance als die ambitionierteste entwickelt und bis in die Gegenwart hinein behauptet hat, ja dort kulminiert. Der Mensch ist hier sowohl Akteur wie auch Gegenstand von Diskursen oder Betriebssystemen, die reizvoll sind und zur poiesis anleiten, dabei einen Menschen fordern, der flexibel handelt, auf sich und seine Zwecke wie mit Scheuklappen konzentriert ist und damit durch die Welt navigiert. Dabei folgt er dem steten Gefühl eines Mangels, der ausgeglichen werden muss, woraus eine sich verselbstständigende Erwerbsgier resultiert. 27 Eine Generalthese Vogls, die auch in dieser Studie wichtig sein wird, geht dahin, dass die ökonomischen Denkweisen tiefe Prägungen in den Erzählsystemen und Selbstschriftengattungen hinterlassen haben – Buchhaltung beginnt, die (Selbst-)Erzählung zu formen und wirkt als Dispositiv für ein entstehendes „Bilanz-Subjekt“, das sich einem permanenten Selbstrechenwesen unterwirft und sich „einen innerweltlichen Lebenslauf verpasst“.28 Das Notieren der Zahlen, der Warenein/ausgänge oder der Vorhaben und Arbeitsleistungen schafft eine Optik, die auch den Blick des handelnden Subjekts auf sich selbst lenkt und systematisiert. Die Einheit des Tages wird zu einem Zeitmaß, das noch heute (und mehr denn je) für das Gelingen oder Misslingen von Geschäftsvorgängen entscheidend ist, welche zunehmend in die Erfolgsbilanz des einzelnen Lebens einfließen und die permanente schriftliche Selbstlenkung als Technik brauchen. So lässt sich in den Rechnungsvorgängen „eine der Quellen des modernen ←19 | 20→Tagebuchführens“ ausmachen, das auf ökonomischer Grundlage betrieben wird: „Jeder Tag ist gewissermaßen Bilanz- und Gerichtstag und wird gemustert nach seinem Ertrag.“29

So faszinierend die These ist, soll sie aber hier als – wenn auch wichtiger – Teil eines noch umfassenderen semiologischen Netzwerks verstanden werden, das aus religiösen, selbstphilosophischen, literarischen, kybernetisch-informatischen und ökonomischen Gliedern insgesamt besteht. Die letzten beiden sind freilich in der Forschung zumal aus literaturwissenschaftlicher Sicht deutlich zu kurz gekommen. Sie sollen hier in der Entwicklung durch die vorangegangenen Jahrhunderte aufgezeichnet und mit einem kritischen Schwerpunkt in der Gegenwart dargestellt werden, wo die klassischen Leib-Seele-Überlegungen zur Identität sich noch einmal radikal neu darstellen.

Denn alle Direktiven des Besserungs- und Gesundheitsdiskurses laufen auf einen subtilisierten, aber verschärften Wettbewerb hinaus. Dabei geht es sogar um Versicherungsprämien: Wer lebt noch gesünder, noch nachhaltiger, noch umweltverträglicher, wer kann noch mehr Stunden für den eigenen Körperkult aufwenden, und wer hat dabei die besten Stoffwechsel-, Kreislauf- und Hormonwerte? Damit lassen sich jedenfalls wieder Rankings begründen und Ausschluss- oder Beförderungsverfahren einleiten, bei denen sich gegenwärtig Smartwatches bzw. Wearables als äußerst hilfreiche Prothesen erweisen. Sie präzisieren die um 1900 begonnenen biometrischen Messungen, die zu Zwecken der Normierung und Reflexoptimierung, d.h. im ungünstigen Fall der Aussortierung durchgeführt wurden, und bieten diese Dienste nun in digitaler und auch erschwinglicher Form für eine weltweite Käuferschaft an. Die Pointe dieses Verkaufsschlagers ist nunmehr, dass die Messungen von den ‚Kunden‘ selbst und freiwillig durchgeführt werden, weil sie daraus ein Glücksversprechen beziehen. Als Schwundform des Tagebuchs nimmt unter derart avancierten technischen Bedingungen die Selbstschrift Formen von Zahlenkolonnen an, die die körperliche Befindlichkeit des Subjekts vermelden. Es wird zu zeigen sein, dass damit der vorläufige Höhepunkt eines Willens zur Quantifizierung erreicht ist, der in der Frühen Neuzeit einsetzt und im Versprechen, den Menschen ←20 | 21→als Beherrscher seiner Lebensverhältnisse zu inthronisieren, den antiken Imperativ der Selbsterkenntnis zunehmend in messbares Zahlenwerk einbringt. Hat Max Weber den okzidentalen Rationalisierungsprozess in der Maxime der Weltbeherrschung durch Berechnung zusammengefasst, darin einen sich verselbstständigenden technischen Verstand ausgemacht und in dem Glauben an die Quantifizierung einen Faktor der „Entzauberung der Welt“ gesehen,30 so haben Vertreter der kritischen Theorie in der Quantifizierung der Dinge und ihrer Indienstnahme durch eine instrumentelle Vernunft den zunehmenden Impuls der Weltbeherrschung erkannt und dies als neuen, unheilvollen Mythos der Aufklärung analysiert – zentral Horkheimer/Adorno in der Dialektik der Aufklärung (1947), aber auch Herbert Marcuse mit seinen Diagnosen zum Eindimensionalen Menschen (1964) unter Lebensbedingungen einer sich verabsolutierenden Technik.

Details

- Seiten

- 256

- Erscheinungsjahr

- 2018

- ISBN (ePUB)

- 9783631704400

- ISBN (MOBI)

- 9783631704417

- ISBN (PDF)

- 9783653070712

- ISBN (Hardcover)

- 9783631676622

- DOI

- 10.3726/978-3-653-07071-2

- Open Access

- CC-BY

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2018 (Dezember)

- Schlagworte

- Selbstoptimierung Tagebuch Mediengeschichte Psychologie Literaturgeschichte Mediologie

- Erschienen

- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018. 256 S., 9 s/w Abb.

- Produktsicherheit

- Peter Lang Group AG