Gut oder schlecht?

Urteil und Werturteil in der Musik

Zusammenfassung

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Copyright

- Autorenangaben

- Über das Buch

- Zitierfähigkeit des eBooks

- Vorwort

- Inhalt

- Analyse als Werturteil. Anmerkungen zur Méditation von Bach / Gounod

- Sinn statt Verstand. Johann Mattheson und das Geschmacksurteil im 18. Jahrhundert

- Kompositorische Selbstkritik

- ‚Schlecht‘ oder schlecht? Verständnisprobleme

- Ein Kleinmeister ganz groß. Vom schwierigen Umgang der Musikwissenschaft mit Friedrich Witts „Jenaer Symphonie“

- Hans Rott und die Mechanismen der Kunstkommunikation

- Satie’s Faction Sind Werturteile über Musik satisfaktionsfähig?

- Houellebecq, Les Particules élémentaires: Anatomie eines skandalösen Erfolgs

- Innovation frühzeitig erkennen. Die Beurteilung eines musikalischen Werkes aus der Sicht des Verlegers

- Das Paradiesgärtlein und Cage – Ist nach Cage der Käfig der 1000 (Nicht-)Kunsttiere geöffnet oder geschlossen worden?

| 9 →

Analyse als Werturteil.

Anmerkungen zur Méditation

von Bach / Gounod

The paper discusses Carl Dahlhaus’s theoretical conception concerning the relationship between analysis and value judgement based on his own discussion of Charles Gounod’s arrangement of Johann Sebastian Bach’s Prelude in C major from the Well-Tempered Clavier. Dahlhaus’s attempt at analysis, which is to justify a judgement, is even supported by implicit value scales. By assuming that the composition wanted to be a work of art, but without conceding that it goes beyond the status of a document, Dahlhaus already gives his judgement within the framework of an implicit theory. However, this can be challenged with reference to historical contexts. It is crucial to link these contexts and the analytical experience throughout history with the composition itself. The validity of a judgement is measured by how closely the historical sources can be made fruitful in their aesthetic and compositional relevance to one another. Only this kind of critical appraisal makes it possible to avoid any normative solution, and nonetheless create binding assessments.

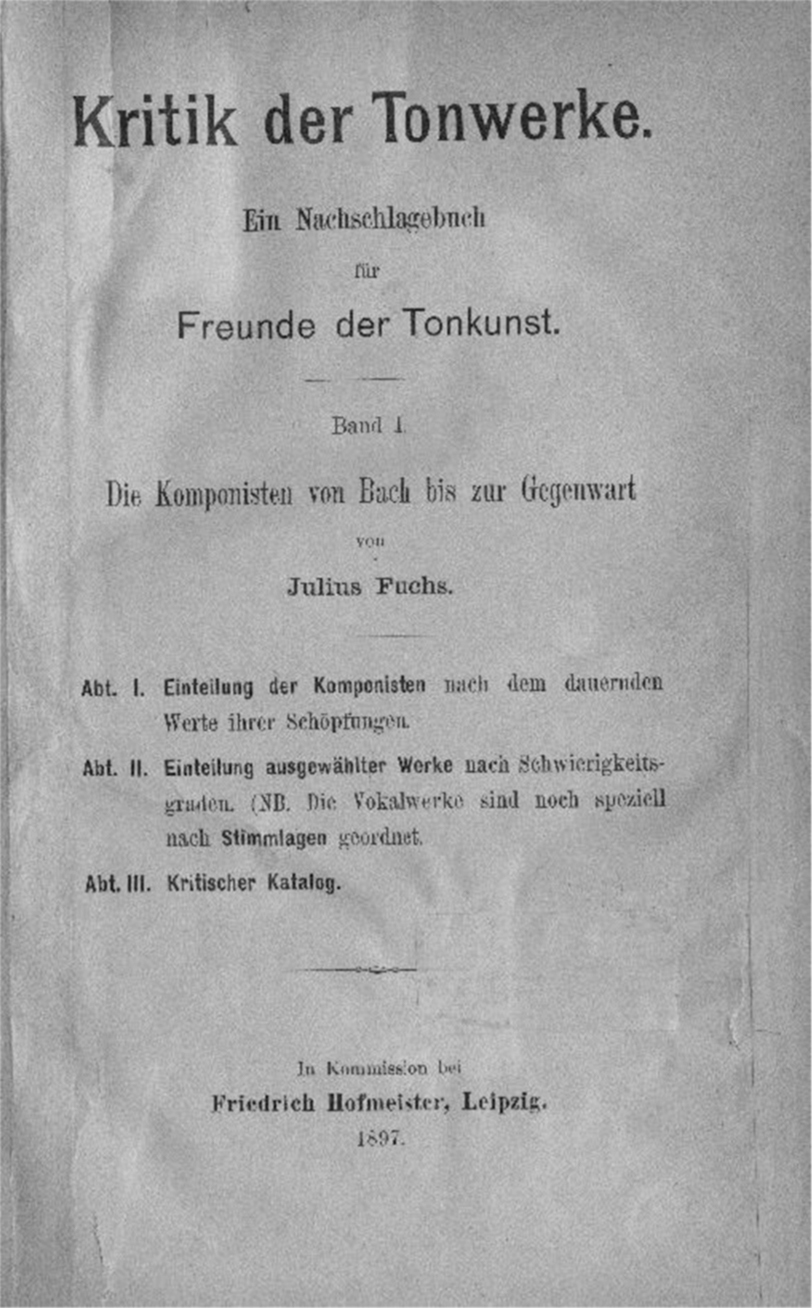

„Wert“ und „Güte“

In seinem „Nachschlagebuch für Freunde der Tonkunst“ mit dem Titel Kritik der Tonwerke, das im Jahre 1897 bei Friedrich Hofmeister in Leipzig erschien, hat der Autor und Privatgelehrte Julius Fuchs mit unzweideutiger Klarheit bestimmt, was die abendländische Musik an Preziosen, aber auch an Nichtigkeiten hervorgebracht hat. Sein Buch ist ein mehrere hundert Seiten umfassender Orientierungsplan für musikalische Qualität, der keine Fragen offenlässt: ein „Nachschlagebuch“ mit wohlerwogenem „Urteil über den Wert der Komponisten und die Güte ihrer Werke“, gedacht als praktische Hilfe für den Musikfreund und den ausübenden Musiker.1 Das Gegeneinanderabwägen der Musiktitel hat den Autor, wie er selbst bekennt, „seit ← 9 | 10 → Jahrzehnten beschäftigt“. Kein Wunder: Denn immerhin hat es Fuchs unternommen, 2.576 Komponisten mit nahezu 50.000 Werken zu klassifizieren (Abbildung 1).2

In der ersten Kategorie finden sich Bach, Beethoven, Händel und Mozart, gefolgt von Schubert; etwas abgeschlagen dann bereits Gluck und Haydn. Es schließen sich Brahms, Mendelssohn, Schumann, Wagner und Weber an. So weit, so knapp. In der folgenden Kategorie aber geht das Gedränge los: Hier müssen sich beispielsweise Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Peter Tschaikowsky, aber auch Hermann Goetz oder der Quedlinburger Kirchenmusikkomponist Albert Becker einen gemeinsamen Platz teilen. In den Niederungen der nachfolgenden Kategorie schließlich tummeln sich verschiedene Krauses, Müllers und Schulzes. Dahinter mit einem Fragezeichen versehen, weil aus Mangel an urteilskräftigen Werken noch nicht einzuordnen, finden (notabene 1897) etwa Mahler, Mussorgsky, Wolf und Nietzsche ihren Platz. Schließlich betont Fuchs lakonisch: „Fehlt ein Komponist, so liegt auch hierin ein Urteil: ‚cum tacent, clamant‘.“3

Dieses eher kuriose Dokument sei dem Folgenden vorangestellt, weil es historisch symptomatisch und diese Symptomatik wiederum bis heute wirksam erscheint: Das Bedürfnis nach Hilfestellung angesichts eines immer unübersichtlicher werdenden Musikmarktes im späteren 19. Jahrhundert zeitigte neben Fuchs so überaus erfolgreiche Buchpublikationen wie Hermann Kretzschmars Führer durch den Konzertsaal oder Hugo Riemanns Musik-Lexikon zu „Tonkünstlern alter und neuer Zeit“ und ihren „Werken“.4 Diese prägten das Bewusstsein des Publikums nachhaltig und befestigten einen auch aktuell im Konzertleben weitgehend noch intakten musikalischen Kanon. Die Nachfrage nach ,Meisterwerke‘-Führern und ,Klassik‘-Ratgebern boomt heute genauso wie ehedem. Und es sind natürlich auch vonseiten der Musikwissenschaft solche ausdrücklichen (wie bei Fuchs) und weniger ausdrücklichen Wertungsweisen (wie bei Kretzschmar und Riemann), die einen musikalischen Kanon als Produkt einer Unzahl von Handlungen am Leben erhalten.5 ← 10 | 11 →

Abbildung 1: Julius Fuchs, Kritik der Tonwerke. Ein Nachschlagebuch für Freunde der Tonkunst. Band I. Die Komponisten von Bach bis zur Gegenwart, Leipzig 1897

Dass gerade die Musikwissenschaft ihren beträchtlichen Anteil an den Mechanismen eines „Disciplining Music“6 hatte und hat, wurde immerhin von einer beträchtlichen Zahl ihrer Vertreter in den letzten Jahrzehnten mit Nachdruck bewusst gemacht. Dem gebräuchlichen analytischen Blick auf die Werkimmanenz als Legitimation musikalischer Qualität trat hierbei eine Argumentation entgegen, die die kulturelle Relativität von ästhetischen Urteilen anmahnte und darin die Differenz von Text und Kontext, Musik und ← 11 | 12 → sozialer Struktur grundlegend infrage stellte.7 In der Beurteilung von Musik gibt es daher heute selbstverständlich keinen Weg zu Fuchs und hinter die Debatten um den Nutzen und Schaden eines Kanons zurück. Und von der „Tonkunst“ des Julius Fuchs wird kaum jemand mehr ohne ironischen Unterton zu sprechen wagen, nicht zuletzt, weil sich sein hierarchischer Kosmos von „Werken“ mit dem normativ wertenden Anspruch an die Produktion und Rezeption von Musik zunehmend unter dem Druck jener Gegenhierarchie aufgelöst hat, die prinzipiell jeder Musikkultur eine gleiche Gewichtung zuerkennen will. Eine hieraus folgende Vermeidungsstrategie, deren Urteile sich auf Äußerungen „zweiter Ordnung“8 (über das, was Musik und was Kunst sei) beschränken, muss hierfür den nicht geringen Preis einer wachsenden Unverbindlichkeit zahlen. Die schwindelerregende Erfahrung, dabei in einen bodenlosen Raum des Kulturrelativismus zu blicken, hat jüngst die Frage entstehen lassen, ob wir nicht einer „Kunstmusikwissenschaft“9 bedürften, die neben einer tendenziell urteilsneutralen Kulturwissenschaft die Möglichkeit böte, wieder ästhetische Positionen zu beziehen – und diese im Wechselspiel zu vergleichen und zu historisieren.10

Die Macht der Analyse

Ausgehend von diesen Voraussetzungen sollen in den Mittelpunkt des folgenden Textes Gedanken von Carl Dahlhaus gestellt werden. Nicht zuletzt gemessen am An- und Aufregungspotential seiner Schriften war Dahlhaus zweifelsohne einer der maßgeblichen Autoren, die sich in den 1970er und 80er Jahren im deutschsprachigen Raum mit den Grenzen und Möglichkeiten des Balanceaktes zwischen Kunstimmanenz und kulturellem Kontext, zwischen Ästhetik und Historie, beschäftigt haben, und dem dafür eine durchaus aufreizende Aktualität zukommt.

Für Dahlhaus ist der sogenannte „qualifizierte Hörer“ eine Instanz mit dem Recht zu einem Werturteil, das er als „Einsicht“ und nicht als „Anmaßung“ verstanden wissen will: Die Qualifikation des Urteilenden beweise sich darin, die „Relevanz eines Werturteils“ aus „der Zulänglichkeit des zugrundeliegenden Sachurteils“ zu erkennen.11 Im Hinblick auf Wertungsfragen lässt sich die Überzeugung erkennen, mit den Mitteln einer historisch ← 12 | 13 → informierten Vernunft alle Klippen der Unentscheidbarkeit umschiffen zu können. Dahlhaus reflektiert zwar, dass die interessegeleiteten Fragestellungen, denen er folgt, von „subjektiven Annahmen“ ausgehen. Er ist aber auch überzeugt davon, dass diese analytisch geprüft und bei aller vielschichtig vorgebrachten Skepsis unzweideutig interpretiert werden können. Der Zugang zum klingenden Kunstwerk ist dabei für ihn weniger wichtig als derjenige zu den gedruckten Noten:12 Im Zwischenfeld von Ästhetik und Historie entscheidet für ihn das Instrument der Textanalyse. Diesem traut er etwa zu, zwischen Kunst und Handwerk, aber auch zwischen Kunst und Nicht-Kunst, ja sogar zwischen Kunst und einer Musik, die nur vorgibt, Kunst zu sein, unterscheiden zu können.13 Mit dem Urteil, etwas sei schlecht komponiert, muss entsprechend nicht die Nichtbeachtung bestimmter Tonsatzregeln gemeint sein, sondern das, was Dahlhaus als „niedriges Formniveau“ bezeichnet: etwa eine sogenannte banale Melodie oder stereotype rhythmisch-syntaktische Struktur aus „Mangel an Differenzierung“, der einen Mangel an „innerem Zusammenhang“ bewirkt.14

Dahlhaus erkennt freilich selbst, dass eine solche „ästhetische Prämisse“, die seinem „Analyseansatz zugrunde liegt“, wesentlich „historisch“ „fundiert werden“ müsse.15 Als Kriterien für ein Stück des 19. Jahrhunderts hat Dahlhaus etwa Beziehungsreichtum, innere Geschlossenheit, Differenzierung und Integration im Auge; und zwar deswegen, weil er diese als zeitgenössischen Standard der damaligen Musik erkannt hat. Und wenn er „musikalische Logik“ als ein allgemeingültiges Kriterium ästhetischer Qualität bestimmt, dann begründet er dies mit dem Einfluss eines solchen Denkmodells auf die kompositorische Praxis jener Zeit.16 Auf diese Weise, so hofft Dahlhaus, muss es möglich sein, dass sich ein musikalischer Sachverhalt durch Analyse so zeige, wie er von sich aus sei. ← 13 | 14 →

Dahlhaus versus Gounod

Carl Dahlhaus hat sich in solcher Absicht mehrfach exemplarisch mit Charles Gounods Bearbeitung des ersten Präludiums aus dem Wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach beschäftigt. Gounod hat hier zu den berühmten gebrochenen Akkordfolgen Bachs eine eigene Melodie erfunden. Das Stück wurde 1853 unter dem Titel Méditation für Geige und Klavier uraufgeführt und einige Jahre später von Gounod mit einer Gesangsstimme und dem Text des Ave Maria versehen. In Analyse und Werturteil widmet Dahlhaus der Méditation ausführlichere Bemerkungen, in einem mehrfach nachgedruckten Aufsatz zur Trivialmusik ebenso (beide Texte wurden zu Beginn der 1970er Jahre erstpubliziert). Und möglicherweise lag es auch an Dahlhaus’ Analysen, dass Gounods Stück bis in die aktuelle musikwissenschaftliche und musikpädagogische Rezeption hinein immer wieder als Menetekel der ‚mittleren‘ Musik des 19. Jahrhunderts gelten konnte, das im 20. Jahrhundert nachgerade beständig weiterlebt. Die Rolle von Gounods Stück ist damit jedenfalls eine ganz andere als etwa die von Thekla Badarzsewskas Gebet einer Jungfrau – einem anderen Schreckgespenst aus der Mottenkiste der Erfolgsstücke des 19. Jahrhunderts, das heute in einem Kanon der musikwissenschaftlichen Lieblingsexempel ,schlechter‘ Musik sein untotes Wesen treibt, aber aus dem musikalischen Kanon ausgeschieden ist. Das gilt für Gounods Stück nicht: Es ist offenbar gerade die Qualität, die seine leichtfertige Erledigung unmöglich macht. Das interessante Problem, vor das sich Dahlhaus gestellt sieht, ist, dass Gounods Stück für ihn nicht einfach nur gut oder schlecht gemachte Musik ist, sondern dass es Bachs Kunstwerk nutzt, um sich selbst zu einem Kunstwerk zu erheben, ohne diesen Status erreichen zu können: als ein „Zehren“ von „fremder Substanz“, als Nachahmen einer „Attitüde“ und Verschleiß von Strukturen als „isolierten Effekten“.17

Um den gemeinten Abstand deutlich zu markieren, vergleicht Dahlhaus die Méditation mit Schumanns Träumerei als zwei Beispiele der Bach-Rezeption des (im weiteren Sinne) mittleren 19. Jahrhunderts. Nun ergeht sich Schumanns wohl berühmtestes Klavierstück in einer Folge strukturell dichtester Motivverwebungen und ist darin tatsächlich, wenngleich handwerkstechnisch vermittelt, auf Bachsche Kontrapunkt-Traditionen zurückinterpretierbar. Gounods Bearbeitung hingegen gründet auf einer völlig anderen Aufgabenstellung: Sie ist eine direkte Auseinandersetzung mit einer bestehenden Vorlage Bachs. Und der von Dahlhaus geäußerte Verdacht, dass beide Werke zur Sphäre einer sich als Kunst maskierenden Nicht-Kunst, die sich als „ästhetisch ← 14 | 15 → fragwürdiger“ „Kitsch“ pointieren lasse,18 gezählt worden seien, ist wirkungsgeschichtlich so kaum zu begründen. Vermutlich um den Vorwurf einer Nicht-Vergleichbarkeit zumindest abzuschwächen, zieht Dahlhaus statt der Vokal- die Instrumentalversion von Gounods Stück heran.

Dahlhaus’ konkrete Argumentationsstrategie bei der Analyse Gounods lautet zusammengefasst: 1) Die Melodie zur Vorlage der gebrochenen Akkorde ist handwerklich „makellos“ nach den Maßstäben der seinerzeitigen Conservatoire-Ausbildung gemacht (was zugleich natürlich die Möglichkeit eröffnet, selbst in der Makellosigkeit ein Missverständnis französischer gegenüber der deutschen Handwerkstradition zu sehen).19 2) Die ästhetischen Unstimmigkeiten zwischen Melodik und Harmonik sind kompositionstechnisch am Notentext nachweisbar. Was Dahlhaus also zwischen handwerklichen und ästhetischen Aspekten der Méditation feststellt, spitzt er an anderer Stelle am Ave Maria, mithin der Vokalversion des ursprünglichen Instrumentalstücks, zu: Ganz ähnlich wie hier entstehe das Stück durch „ästhetische Usurpation“, wenn sich „prosaische“ Musik als „poetische“ „maskiert“. Der „Griff zum Höchsten“, der „Versuch, Kunstcharakter zu erreichen, ohne dass der ästhetische Anspruch, die Attitüde, kompositorisch fundiert“ wäre, misslinge Gounod (der mutige Superlativ des „Höchsten“ betrifft hier offenbar Bach, im Falle des Ave Maria sogar gleich die Gottesmutter). „Wenn die Draperie zerreißt“, so Dahlhaus, „tritt die Trivialität, die verdeckt werden sollte, um so schäbiger hervor. Kitsch ist der Parvenü der Kunst.“20 Abgesehen davon, dass zu diskutieren wäre, ob Dahlhaus’ auftrumpfende Emphase hier selbst als kitschverdächtig bezeichnet werden könnte, wird jedenfalls deutlich, was denn die „Draperie“ zerreißen könnte, die Gounod handwerklich so „makellos“ aufgespannt hat. Es ist, mit Dahlhaus gedacht, die Analyse des Forschers, welche den Vorhang zerreißen lässt und den Blick auf Gewissheiten freigibt.

Vom Umgang mit Kontexten

Ginge man von einer grundsätzlichen kulturellen Relativität ästhetischer Urteile aus,21 läge es nahe, Dahlhaus’ Beharren auf der Möglichkeit, den künstlerischen Wert eines Notentextes analytisch nachweisen zu können, als Instrument einer Ideologie zu brandmarken: einer Ideologie, die in Gounod einen geltungs- und gewinnsüchtigen Künstler sieht, der Bach als den ← 15 | 16 → Identitätsstifter der protestantisch-deutschen Musikkultur zum französischen Katholizismus zwangskonvertiert.

Details

- Seiten

- 190

- Erscheinungsjahr

- 2015

- ISBN (PDF)

- 9783653054873

- ISBN (MOBI)

- 9783653972290

- ISBN (ePUB)

- 9783653972306

- ISBN (Paperback)

- 9783631659977

- DOI

- 10.3726/978-3-653-05487-3

- Sprache

- Deutsch

- Erscheinungsdatum

- 2015 (Mai)

- Schlagworte

- Vokalmusik Instrumentalmusik Musiktheorie

- Erschienen

- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. 188 S., 8 farb. Abb., 24 s/w Abb.

- Produktsicherheit

- Peter Lang Group AG