Du nazisme à l’écologie

August Haußleiter et la politique allemande au XXe siècle

Résumé

Extrait

Table des matières

- Couverture

- Titre

- Copyright

- À propos de l’auteur

- À propos du livre

- Pour référencer cet eBook

- Table des matières

- Remerciements

- Table des abréviations

- Introduction

- Première partie Socialisation, expériences et représentations d’August Haußleiter dans la première moitié du XXe siècle

- Chapitre 1 Socialisation et expériences d’August Haußleiter jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale

- 1 Parcours et idées avant le «Troisième Reich»

- 1.1 Années d’enfance et d’études

- 1.2 Profil et expériences politiques pendant les années 1920

- 1.3 Contenu et tonalité des articles publiés dans le Fränkischer Kurier au tournant des années 1920–1930

- 2 Parcours et idées pendant le «Troisième Reich»

- 2.1 Évolutions principales de la carrière journalistique de Haußleiter après 1933

- 2.2 D’est en ouest: une carrière de propagandiste militaire (1940–1944)

- Chapitre 2 Le journal de guerre An der mittleren Ostfront et les reportages de guerre

- 1 La communauté, avant-poste de l’Occident et de la culture allemande

- 1.1 La compagnie militaire: le symbole du corps national

- 1.2 L’union du front et de la Heimat au service d’une «guerre totale»

- 2 La représentation de l’ennemi: l’antithèse du soldat allemand

- 2.1 L’ennemi soviétique: une machine sans âme

- 2.2 La représentation ambiguë des Français: entre idéalisation et dépréciation

- 2.3 L’infériorité des forces britanniques et américaines

- Bilan intermédiaire

- Deuxième partie Apprendre la politique dans l’après-guerre. De la CSU à la DU (1946–1949)

- Chapitre 3 La carrière politique d’August Haußleiter dans l’immédiat après-guerre

- 1 L’entrée d’August Haußleiter dans l’Union chrétienne-sociale de Bavière

- 1.1 Un «moment démocratique originel»

- 1.2 Les étapes clés de l’ascension rapide d’un protestant franconien

- 2 Une carrière sous le signe de la dénazification: enjeux personnels et collectifs

- 2.1 La suspension du mandat parlementaire d’August Haußleiter

- 2.2 Haußleiter et la commission chargée des questions de dénazification

- 2.3 Un retour difficile dans le contexte de la fragilisation de l’aile Müller

- Chapitre 4 De la CSU au neutralisme

- 1 De Coblence à Bad Nauheim

- 1.1 La conférence du Rittersturz

- 1.2 August Haußleiter et le Nauheimer Kreis

- 2 Haußleiter et l’initiation de la Deutsche Union

- 2.1 La DU: genèse et profil

- 2.2 Les motivations d’August Haußleiter

- 3 Le vote de la Loi fondamentale et le divorce avec la CSU

- 3.1 La distanciation croissante de Müller

- 3.2 Le vote de ratification de la Loi fondamentale

- 3.3 Fin de règne et démission

- Bilan intermédiaire

- Troisième Partie Rétablir l’unité et la liberté allemandes (1949–1965)

- Chapitre 5 La Deutsche Gemeinschaft, mythe et réalité

- 1 La préhistoire de la DG: acteurs et ambitions

- 1.1 Quel avenir politique après l’implosion de la DU?

- 1.2 Le Frankfurter Koordinationsausschuß, un «mouvement de réforme sociale»

- 2 La propagande de la DG: idéologie, symboles et relais

- 2.1 Un cadre idéologique et symbolique au service de la Volksgemeinschaft

- 2.2 La défense de la culture et de la «grande Allemagne»: relais publicistes et organisationnels

- 2.3 Renate Malluche et la Deutsche Frauengemeinschaft: contre la dissolution de la famille et des mœurs

- 3 Les députés DG au parlement de Bavière (1950–1954): une pratique à contre-courant

- 3.1 L’entrée de la DG au Landtag bavarois: un groupe faible et isolé

- 3.2 La légitimité de la République fédérale en débat: antirépublicanisme et «vraie démocratie»

- 3.3 Le corps féminin, symbole du corps national: instrumentalisation des questions sociétales

- 3.4 Autoritarisme et démagogie: une stratégie vouée à l’échec

- Chapitre 6 Idées et pratique d’August Haußleiter dans l’«Opposition nationale»

- 1 Des marges de manœuvre limitées à l’extrême droite du spectre politique: entre coopération et confrontation

- 1.1 L’appel d’air généré par l’interdiction du SRP (1952): tentatives d’infiltration et interdictions

- 1.2 La création de l’Alliance du Rassemblement national (DNS)

- 1.3 La DG et la sécurité de l’État démocratique: un danger mineur

- 2 Les points cardinaux de la pensée politique d’August Haußleiter dans la DG

- 2.1 L’opposition catégorique à la remilitarisation et à l’intégration à l’Ouest de la République fédérale

- 2.2 La critique de la civilisation: lutter contre l’«aliénation spirituelle» de la nation allemande

- Bilan intermédiaire

- Quatrième partie De l’AUD aux Grünen (1965–1986)

- Chapitre 7 L’AUD, de l’espoir du rassemblement à la «traversée du désert»

- 1 La création d’une liste électorale en faveur de la neutralité de l’Allemagne

- 1.1 Préhistoire de l’AUD: acteurs, idéologie et programme

- 1.2 De la Communauté d’action des démocrates nationaux à l’AUD: l’impossible alliance avec le NPD

- 1.3 Le profil de l’AUD

- 2 Les principales évolutions de l’AUD dans les années 1967–1969

- 2.1 Le «virage à gauche» de l’AUD

- 2.2 La solidarisation avec l’APO (1968)

- 2.3 L’échec de la Deutsche Union (1969)

- 2.4 Bilan et perspectives d’August Haußleiter à la fin des années 1960

- Chapitre 8 Le «verdissement» du discours de crise de la démocratie

- 1 Évolutions programmatique, personnelle et stratégique de l’AUD dans les années 1970

- 1.1 L’AUD, premier parti de la «protection de la vie» (1973)?

- 1.2 L’arrivée de nouveaux acteurs politiques

- 1.3 La stratégie électorale de l’AUD au niveau fédéral

- 1.4 La stratégie électorale de l’AUD aux niveaux local et régional

- 2 Haußleiter et l’émergence des Grünen: ambitions, représentations, désillusions

- 2.1 De la SPV-Die Grünen aux Grünen

- 2.2 L’«affaire Haußleiter»: attaque, défense et démission (avril–juin 1980)

- 2.3 Promesses et limites du programme de Sarrebruck: portrait croisé de Haußleiter et de Gruhl

- 3 Haußleiter et les Grünen dans les années 1980: épilogue

- 3.1 La «double décision» de l’OTAN et le renouveau des idées nationales-neutralistes (1979–1984)

- 3.2 Derniers soubresauts d’une carrière politique (1985–1986)

- Bilan intermédiaire

- Conclusion

- 1 La biographie d’un homme politique inclassable: le mythe autobiographique à l’épreuve de la recherche

- 2 Les origines, continuités et ruptures de la pensée politique de Haußleiter dans l’Allemagne du XXe siècle

- 3 Les apports de la biographie de Haußleiter pour l’histoire de l’Allemagne au XXe siècle

- Sources et bibliographie

Remerciements

Cette monographie est la version actualisée de ma thèse de doctorat en cotutelle soutenue à l’université de Lorraine en 2017. Mes remerciements vont à toutes les personnes sans le concours desquelles ce livre n’aurait pas pu voir le jour. Je remercie en premier lieu mes deux directeurs de thèse, Reiner Marcowitz (université de Lorraine) et Uwe Puschner (Freie Universität Berlin), pour leur soutien, leur patience et leur disponibilité. Mes remerciements vont aussi à Ina Ulrike Paul, pour son accompagnement au cours du processus de publication. Je remercie Hélène Miard-Delacroix pour ses conseils et encouragements.

Mes vifs remerciements vont aux laboratoires de recherche qui ont contribué au financement de cet ouvrage, au Centre d’Études Germaniques Interculturelles de Lorraine (CEGIL) de l’université de Lorraine et à l’Équipe de Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés (ERLIS) de l’université de Caen Normandie. Je remercie également l’École doctorale Fernand Braudel, qui m’a fait l’honneur de m’accorder son Prix de thèse en 2018. Je tiens à remercier pour leur aide précieuse les archivistes des institutions et fondations suivantes: Archiv Grünes Gedächtnis, Archiv für Christlich-Soziale Politik, Apabiz, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Institut für Zeitgeschichte München / Berlin, Bundesarchiv Berlin, WASt. Merci à Ruth Paulig, Klaus Resch et Otto Haußleiter pour les fructueux échanges que nous avons eus et pour l’ouverture d’une partie de leurs archives privées.

Je remercie enfin mes proches, amis et collègues, plus particulièrement mes parents, Mimose et Rainard. Merci également à Michèle et Peter, ainsi qu’à Catherine, pour leur minutieux travail de relecture. Merci tout particulièrement à Valérie pour son écoute de tous les jours et pour la force qu’elle sait me communiquer.

Introduction

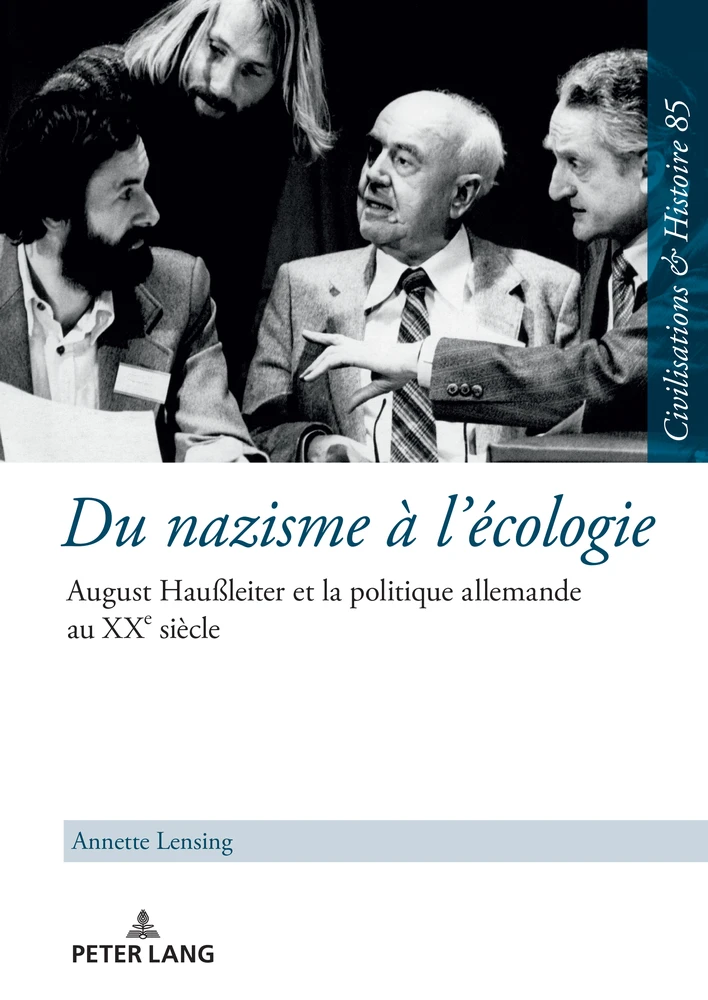

1 Objet d’étude

En janvier 2020, Bündnis 90 / Die Grünen fêtait un double anniversaire, à savoir les quarante ans de la création du parti vert ouest-allemand Die Grünen et les trente ans de Bündnis 90, rassemblement de groupes d’opposition et de mouvements citoyens de la République démocratique allemande (Deutsche Demokratische Republik, DDR), acteurs clés de la révolution pacifique de 1989. Créé en 1980 et entrant au parlement ouest-allemand en 1983, le parti écologiste bouscula le système de «deux partis et demi» de la République fédérale d’Allemagne formé par l’Union chrétienne-démocrate (Christlich-Demokratische Union Deutschlands, CDU), le Parti social-démocrate (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) et le Parti libéral (Freie Demokratische Partei, FDP)1. Dans un article qu’elle publia dans le Zeit le 11 janvier 2020, Jana Hensel écrivait que «[l]es Verts d’aujourd’hui [étaient] devenus ce qu’ils ne voulaient jamais être initialement: un parti tout à fait normal et qui rencontre un certain succès2». Les anniversaires politiques se prêtent particulièrement bien au bilan, à des flashback sur les réussites et les échecs qui ont jalonné l’histoire mouvementée du parti vert qui, au moment de sa création, rassemblait des femmes et des hommes venus d’horizons divers: des environnementalistes conservateurs, des féministes, ou encore des pacifistes radicaux. Dix ans plus tôt, dans une rétrospective consacrée au trentième anniversaire des Grünen, l’hebdomadaire Der Spiegel publiait un diaporama contenant un cliché du premier bureau fédéral3. Alors que la photographie montre six hommes et une femme, seuls cinq noms sont listés dans la légende: Alfred Vordermaier, Karl Kerschgens, Dietrich Wilhelm Plagemann, Gisela Schüttler et Herbert Gruhl. Deux noms sont absents, dont celui d’un homme qui, arrivé au terme de sa carrière, s’autoproclamait pourtant grand-père des Grünen4, suggérant un héritage politique qu’il plaçait sous le signe de la défense de la paix et de la protection de l’environnement : August Haußleiter. Le Spiegel semble avoir effacé sa mémoire, avoir infligé à l’homme politique une damnatio memoriae, procédé par lequel on condamnait en Grèce antique un individu post-mortem, selon la logique inverse de la consécration. L’oraison funèbre qui lui fut consacrée en juillet 1989 dans l’hebdomadaire Die Grünen le présentait encore comme une personnalité qui avait joué un «rôle majeur dans le processus de création des Verts», et qui, par son opposition à l’«establishment des puissants» avait mené une vie «marquée par la droiture personnelle» et l’abnégation5. Sur la photographie datant du congrès de Sarrebruck de mars 1980 et publiée en couverture de cette monographie, le porte-parole écologiste semble confiant et à l’aise, entouré de Karl Kerschgens, Lukas Beckmann et Herbert Gruhl6. Outre ses qualités personnelles, l’article de juillet 1989 mettait en avant l’opposition de Haußleiter au régime et à l’idéologie nationaux-socialistes : on l’aurait non seulement forcé à prendre la «direction formelle» d’un journal de guerre propagandiste pendant la Seconde Guerre mondiale, mais Haußleiter aurait aussi été interrogé à plusieurs reprises par la Gestapo, la police secrète nationale-socialiste. Il n’aurait pourtant jamais prétendu avoir été un résistant actif au nazisme, signe supplémentaire de son humilité. Quelques lignes plus loin, l’article rappelle les moments saillants de sa carrière politique dans l’après-1945, à commencer par l’engagement du «professeur “antiautoritaire”» Haußleiter dans l’Union chrétienne-sociale de Bavière (Christlich-Soziale Union in Bayern, CSU) dans les années 1946–1949. Viennent ensuite ses années dans la Communauté allemande (Deutsche Gemeinschaft, DG), de 1949 à 1965. Tout en présentant le parti comme «un creuset de nationalistes neutralistes et aussi d’individualités d’extrême droite7», la phrase suivante précise qu’à l’inverse du Parti socialiste du Reich (Sozialistische Reichspartei, SRP) – interdit par la Cour constitutionnelle en octobre 1952 en raison de ses positions nationales-socialistes et antidémocratiques –, Haußleiter aurait transformé la DG en un parti neutraliste, la Communauté d’action des Allemands indépendants (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher, AUD), qui devint la porte d’entrée de l’homme politique chez les Verts ouest-allemands, son ultime famille politique. L’article tait la tentative de la DG de tirer profit de l’appel d’air généré par l’interdiction du SRP dont elle fut un court instant considérée comme une possible organisation héritière. De même, les négociations menées avec le jeune Parti national-démocrate d’Allemagne (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD) en amont des élections législatives de septembre 1965, sont passées sous silence. Ce portrait d’un propagandiste de la Wehrmacht devenu un militant pacifiste, neutraliste et écologiste après avoir côtoyé des acteurs de l’extrême droite ouest-allemande intrigue. Il invite à entreprendre la généalogie historique du parcours et de la pensée d’un homme qui est largement resté en marge de l’historiographie et au sujet duquel il n’existe pas de biographie politique. Or, l’approche biographique peut s’avérer fructueuse, tant pour interroger les ruptures et les continuités d’une trajectoire individuelle de part et d’autre de la césure de 1945 que pour appréhender et questionner la mise en place de la démocratie ouest- allemande après le nazisme en tant qu’histoire à succès (Erfolgsgeschichte8).

2 August Haußleiter, une trajectoire individuelle en marge de l’historiographie

L’état de la recherche sur les quarante premières années de la vie de Haußleiter est peu fourni et s’appuie principalement sur ses allégations ultérieures. À l’inverse de celui du «témoin le plus cité du XXe siècle9», pour reprendre les propos liminaires de l’historien Brechtken dans sa biographie sur l’architecte d’Hitler, Albert Speer (1905–1981), le nom de Haußleiter est aujourd’hui largement méconnu et ne suscite qu’un intérêt limité de la part de la communauté scientifique. Haußleiter est né à Nuremberg d’un père pasteur protestant le 5 février 1905 et mort le 8 juillet 1989 à Munich, peu avant la chute du mur de Berlin. Après avoir fréquenté l’école communale de Neustädtlein am Forst, il fut scolarisé dans un lycée de Bayreuth à la mort de son père et fit des études de droit et de sciences politiques puis de théologie à l’université d’Erlangen à partir de 192310, année au cours de laquelle mourut sa mère, Haußleiter se retrouvant par là orphelin. Pendant ses études, il fut membre de la corporation étudiante Corps Onoldia Erlangen. L’historiographie s’accorde à dire qu’il aurait participé aux «journées allemandes» en Bavière du Nord et qu’il se serait rendu au putsch d’Hitler en 192311. Il se serait ensuite détourné du mouvement national pour entrer au Parti populaire allemand (Deutsche Volkspartei, DVP) en 192812. Les travaux de Stöss et de Mende, qui se sont respectivement penchés sur l’engagement politique de Haußleiter dans la DG/AUD et chez les Grünen, ont montré que ses conceptions démocratiques et son ambition de n’être «ni à gauche, ni à droite» s’inscrivaient dans la continuité des idées qui circulaient dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, période au cours de laquelle les discours sur la démocratie jouèrent un rôle central, comme l’historiographie s’accorde à le souligner13. Parmi ces influences figurent les groupes et acteurs de la Révolution conservatrice (Konservative Revolution) qui, malgré leur hétérogénéité, se rejoignaient dans la critique du parlementarisme, du libéralisme et des partis politiques de la République de Weimar. Les structures dans lesquelles Haußleiter évolua, en premier lieu la DG, comportent des éléments clés de la culture de la Révolution conservatrice, tant du point de vue des formes d’action, des acteurs que de l’idéologie, à commencer par la recherche d’une Volksgemeinschaft harmonieuse, pourvoyeuse de sens et d’orientation14. Une seconde racine idéelle de sa pensée politique remonte aux acteurs et groupes de la «réforme de la vie» des années 1880–1930, avec leurs composantes modernistes, mais aussi biologisantes et anti-égalitaires qui préparèrent le terrain à la diffusion de l’idéologie nationale-socialiste. Âgé de 34 ans au début de la Seconde Guerre mondiale, Haußleiter appartenait à la Erlebnisgeneration, c’est-à-dire à la génération d’hommes et de femmes qui vécurent le national- socialisme et la guerre. Absent de l’historiographie sur le nazisme, Haußleiter ne fut membre ni du Parti national-socialiste (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), ni de la section d’assaut (Sturmabteilung, SA), ni de l’escadron de protection (Schutzstaffel, SS)15. II se distingue en cela d’autres personnalités des débuts du parti Die Grünen ayant eu un passé nazi, comme le paysan de la biodynamie Baldur Springmann (1912–2003) qui avait appartenu à la Reichswehr noire et à la SS et avait travaillé pour le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Richard Walther Darré (1895–1953)16. S’il ne fut pas une figure centrale de l’administration nationale-socialiste, Haußleiter peut tout de même être rattaché à la catégorie de la Funktionselite du régime nazi, c’est-à-dire au personnel dirigeant tels que les «généraux [qui] menaient des guerres, les médecins euthanasistes [qui] sélectionnaient la “vie indigne d’être vécue”, la police et les fonctionnaires d’État [qui] luttaient contre des comportements déviants, spoliaient et déportaient les victimes, les juges [qui] énonçaient leurs jugements selon le “bon sens populaire”, les journalistes [qui] rapportaient les faits des soldats courageux, qui partaient à la conquête de régions reculées, afin de garantir au Reich l’hégémonie mondiale qui lui incombait selon la nature de la bataille idéologique17». En effet, après avoir interrompu ses études de théologie, Haußleiter commença une carrière de journaliste au Fränkischer Kurier en juin 1928, journal solidement ancré dans le paysage de la presse locale et régionale. D’abord chargé de couvrir les actualités de la ville d’Erlangen, Haußleiter rejoignit la rédaction du quotidien à Nuremberg en octobre 1929, écrivant essentiellement sur les faits divers locaux et sur l’actualité culturelle. Sa carrière journalistique n’est mentionnée dans aucun ouvrage sur la presse sous Weimar et le nazisme. Les articles qu’il publia au Fränkischer Kurier entre 1928 et 1944 n’ont jamais été étudiés. Le même constat s’applique à sa carrière militaire dans la Wehrmacht. Enrôlé en juin 1940 sous le matricule 05/H/182/4, Haußleiter fut nommé reporter de guerre dans la compagnie de propagande 696 et affecté au 13e corps d’armée en janvier 1941, où il participa à l’opération Barbarossa lancée en juin de la même année. En décembre 1942, il rejoignit la compagnie de propagande 698 et intégra, en juin 1943, le commandement général numéro 15 (AOK 15) positionné sur les côtes de la Manche. Les pièces de son dossier militaire n’ont jusque-là pas été analysées, pas plus que son journal de guerre An der mittleren Ostfront. Ein deutsches Korps im Kampf gegen die Sowjets paru aux éditions Schrag en 1942, censé documenter les avancées militaires de sa compagnie, ou ses reportages de guerre publiés dans le Fränkischer Kurier jusqu’en juin 1944, appelant à la victoire finale de l’Allemagne nazie. Généralement rapidement mentionnée dans l’historiographie, cette période de la vie de l’homme politique a suscité le plus grand nombre d’interrogations et a nourri des interprétations parfois hâtives. Son enrôlement est le plus souvent présenté comme la conséquence d’un conflit supposé avec le chef de la province de Moyenne-Franconie (Gau Mittelfranken), Julius Streicher (1885–1946): Mende indique que Haußleiter se disputa avec Streicher en 1939, qu’il dut quitter la rédaction du Fränkischer Kurier et fut enrôlé18. Cette version des faits avait déjà été donnée par Stöss dans sa monographie sur la DG/AUD, qui indiquait, en citant un entretien avec Haußleiter en janvier 1976, que, en raison d’importants conflits avec Julius Streicher, il avait dû quitter le «grand journal national de Franconie19». Dans sa monographie consacrée à l’institutionnalisation du parti écologiste, Ludger Volmer affirme même que Haußleiter serait «entr[é] en contact avec des cercles de résistance20». Les conditions dans lesquelles il passa les derniers mois de la guerre sont floues, l’historiographie reprenant généralement la version que Haußleiter en donna dans l’immédiat après-guerre, à savoir qu’il aurait été fait prisonnier de guerre par les Américains et serait parvenu à s’échapper. Lever le voile sur les opacités qui entourent ses agissements avant 1945, plus particulièrement pendant la période nationale- socialiste et la guerre, a été le point de départ de cette recherche qui a vu le jour en septembre 2012, dans le cadre d’une thèse de doctorat préparée à l’université de Lorraine et à la Freie Universität Berlin.

La trajectoire de Haußleiter dans l’après-guerre s’inscrivit dans le contexte de la dénazification et de la reprise de la vie politique à l’intérieur du cadre défini par l’occupation alliée, dans son cas en Bavière, en zone d’occupation américaine. Son parcours a suscité un intérêt historiographique asymétrique et figure, de manière inégale, dans la recherche sur les partis et groupes à l’intérieur desquels il agit. Ce ne sont généralement pas l’homme, ses motivations et ses évolutions intellectuelles qui sont au centre de leur approche, mais les structures respectives. La CSU fut sa première famille politique, jusqu’à ce qu’il remette sa carte de membre à l’automne 1949 : ayant d’abord tenté de reprendre sa carrière journalistique21, Haußleiter devint un court instant enseignant remplaçant (Aushilfslehrer) dans une école de Neudrossenfeld, en Franconie, où il fut approché par le pasteur du village, puis par le premier chef de la CSU, Josef Müller (1898–1979), dans le contexte des élections locales à Kulmbach début 194622. Les années fondatrices de l’Union chrétienne-sociale de Bavière sont parmi les plus étudiées de l’histoire du parti23 qui a fait l’objet de nombreux ouvrages collectifs, monographies et articles depuis les années 1960–197024. Les deux monographies publiées par le politiste et sociologue Alf Mintzel au milieu des années 1970 sur son histoire et les relations intrapartisanes furent les premières études détaillées25. L’ouvrage en trois volumes publié en 1993 par l’Institut für Zeitgeschichte en coopération avec les archives de la Hanns-Seidel-Stiftung de Munich rassemble divers protocoles et documents sur les débuts du parti26. Ayant appartenu à son personnel dirigeant – Haußleiter fut l’adjoint de Müller en 1948–1949 –, l’homme politique est bien représenté dans l’historiographie. Par ses origines protestante et franconienne, il connut une ascension politique rapide : élu membre de l’assemblée constituante puis député de la première législature (1946–1950)27, Haußleiter fut temporairement exclu du parlement de juin 1947 à janvier 1948 conformément à la Loi sur la dénazification et la démilitarisation du 5 mars 1946 (Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus), avant d’être réhabilité par la Cour de justice constitutionnelle de Bavière. Son rôle et ses marges de manœuvre dans le cadre des conflits intrapartisans ainsi que l’imbrication des motivations personnelles, idéologiques et stratégiques de sa suspension ont été étudiés par les historiens Thomas Schlemmer et Jaromir Balcar28.

Au tournant des années 1948–1949, Haußleiter se rapprocha de différents acteurs et groupes neutralistes, à commencer par le Cercle de Nauheim (Nauheimer Kreis) du professeur Ulrich Noack. Ses agissements dans ce groupe surveillé par les services de protection de la Constitution ouest-allemands et par les Alliés, qui craignaient la résurgence du sentiment nationaliste et la fragilisation du processus d’intégration à l’Ouest29, ont suscité un faible intérêt historiographique. Sa participation aux activités du groupe ne figure ni sur la page biographique de la fondation Hanns-Seidel30, ni sur celle des Archives fédérales (Bundesarchiv)31. Stöss y consacre deux pages dans sa monographie sur la DG/AUD pour montrer son opposition croissante à la politique d’intégration à l’Ouest et l’esquisse d’«un concept de politique étrangère neutraliste32». C’est Alexander Gallus qui s’y est intéressé le plus largement dans sa monographie publiée en 2001 sur le neutralisme de 1945 à 1989/9033. S’appuyant sur un large corpus de sources (archives, collections privées, presse, etc.), le politiste scrute un phénomène complexe et hétérogène, en éclairant les positions nationalistes, pacifistes ou neutralistes-pragmatiques d’acteurs en partie mineurs, de gauche comme de droite. Quoique ces revendications aient été dépassées au plus tard avec le changement de paradigme de 1990, Gallus souligne qu’en se détournant de «ceux qui sont restés impuissants», le chercheur «ignore les préoccupations, les conceptions et idées de personnes et de groupes qui complètent justement l’image d’une époque révolue34». Voué aux partis situés à l’extrême droite, le sixième chapitre de son ouvrage met en parallèle les positions neutralistes au sein du Parti allemand du Reich (Deutsche Reichspartei, DRP), de l’Union germano-sociale (Deutsch- soziale Union, DSU) d’Otto Strasser (1897–1974)35 et de la DG de Haußleiter, créée en décembre 1949, qui plébiscitait une «vraie communauté du peuple» à l’intérieur d’un bloc du milieu situé entre l’Est et l’Ouest36. Appréhendant le neutralisme comme une catégorie analytique, Gallus range Haußleiter parmi les neutralistes nationaux («Nationalneutralisten») pour lesquels l’unité allemande devait se réaliser à l’extérieur des blocs, mais dont l’histoire fut celle d’un échec, en l’absence d’un «concept politique durable» («kein tragfähiges politisches Konzept37»). La perspective adoptée est doublement intéressante pour cette biographie, tant par sa focalisation sur des projets qui échouèrent que par la prise en compte de toute la période de la division allemande. Même si l’acteur Haußleiter n’est pas au cœur de sa recherche, Gallus se penche sur les groupes et partis qu’il côtoya (Nauheimer Kreis, DG, AUD, Grüne) et éclaire les fluctuations du neutralisme en termes d’influence, avec une phase d’isolement lors de la détente des relations internationales, entre deux moments où il fut plus audible: entre la fin des années 1940 et la première moitié des années 1950, d’une part, et entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, d’autre part38. Le neutralisme national de Haußleiter se précisa à l’aube des années 1950, à une «époque des solistes» («Zeit der Solisten», Gallus), où ces idées circulaient dans des groupes divers (journaux, cercles intellectuels, partis, etc.). Se distançant rapidement de Noack, Haußleiter rejoignit l’Union allemande (Deutsche Union, DU), rassemblement à prétention supra- partisane créé à Brunswick en janvier 194939. Élu dans le triumvirat de direction et plaidant pour une Allemagne réunifiée et indépendante des États-Unis et de l’Union soviétique, Haußleiter œuvra d’abord à sa consolidation interne. Au même titre que les activités de Noack, celles de la DU furent surveillées par les Alliés britanniques notamment, en raison de la présence d’anciens nazis, parmi lesquels Fritz Dorls (1910–1995), ancien membre de la SA et du NSDAP qui cofonda le SRP à Hanovre en octobre 194940. Pour le politiste Gideon Botsch, l’infiltration d’organisations comme la DU par d’anciennes élites fonctionnelles nationales- socialistes renvoie à l’une des racines de l’extrême droite (Radikale Rechte) qui se forma lors de l’occupation. La seconde racine remonte à la droite radicale weimarienne (Weimarer Rechtsradikalismus) qui avait été en concurrence avec Hitler et dont les membres, principalement des Deutschnationale, tentèrent de se retrouver après 194541. Pour Haußleiter, l’aventure DU fut un intermède de quelques mois: après son implosion en raison d’incompatibilités entre la ligne neutraliste du Franconien et celle des courants conservateurs nationaux (nationalkonservativ), Haußleiter cofonda la DG, venant grossir les rangs d’une myriade de groupes et de partis situés à droite de la CDU42 qui tentèrent de peser sur le premier scrutin législatif ouest-allemand, comme le Parti allemand (Deutsche Partei, DP) ou la Ligue de reconstruction économique (Wirtschafts-Aufbau-Vereinigung, WAV)43.

Issue de sa thèse de doctorat, la monographie publiée par Stöss en 1980 est l’ouvrage le plus exhaustif sur les évolutions idéologiques et structurelles de la DG/AUD de 1949 à 197944. Fondée sur un large corpus de sources empiriques, elle fait partie d’un projet de recherche de l’Université libre de Berlin sur les mutations du paysage politique ouest-allemand depuis 1949. Cette recherche, que le politiste place dans la continuité de la sociologie politique du milieu des années 197045, bénéficiait d’une conjoncture doublement favorable. L’émergence des mouvements écologistes et alternatifs à la fin des années 1970 provoqua un regain d’intérêt pour «[l]es petits partis [qui] étaient jusque-là les mal-aimés de la recherche ouest-allemande sur les partis politiques46». Sa monographie parut en outre au moment de la démission médiatisée de Haußleiter du trio de tête des Grünen47. À l’exception de cette recherche d’envergure, la DG et ses acteurs – outre Haußleiter, cela vaut plus particulièrement pour son épouse, Renate Haußleiter-Malluche (1917–199448) – ont été largement délaissés par l’historiographie sur l’extrême droite après 1945. La publication fin 2023 d’un ouvrage collectif sur la diversité des acteurs de l’«Opposition nationale» (Nationale Opposition), dont l’une des contributions est consacrée à Haußleiter, témoigne de l’actualité et de la pertinence d’études centrées sur les acteurs de l’extrême droite après 1945, sachant que parmi les vingt-quatre biographies retenues, seules deux sont vouées à des actrices49. Elle montre en même temps le long et difficile travail de collecte de sources que cela implique, l’auteur de l’article sur Haußleiter admettant en amont de son article ne pas prétendre écrire de biographie, ni avoir «recherché toutes les archives» qui sont disséminées sur le territoire allemand50.

Le désintérêt dont a pâti la DG s’explique sans doute par son faible poids politique, celle-ci étant qualifiée de microparti (Kleinpartei, Stöss), de groupuscule (Splittergruppe, Dudek/Jaschke51) ou de secte (Gallus52) soumise au leader charismatique Haußleiter. Excepté ses succès lors des élections régionales de 1950 dans le Bade-Wurtemberg (14 %) et en Bavière, où elle cumula 12,3 % avec la liste formée avec l’Alliance des réfugiés et des expulsés (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, BHE), elle n’obtint pas de mandats parlementaires régionaux ou fédéraux53. La DG fut en cela un facteur politique moins important que le SRP et la BHE lors des premières décennies d’après-guerre, échouant à imposer son projet politique neutraliste dans le contexte de la stabilisation de la vie politique et économique au tournant des années 1950–1960. L’AUD, dans laquelle la DG fut intégrée en 1965 aux côtés du Parti allemand de la liberté (Deutsche Freiheits-Partei, DFP) et du Rassemblement pour une assemblée nationale allemande (Vereinigung Deutsche Nationalversammlung, VDNV), mena une existence politique marginale, ne dépassant pas le score de 1,1 % des voix qu’elle obtint lors des élections à la Chambre des députés de Berlin en mars 1967. Ce désidérata s’explique vraisemblablement aussi, et cela va de pair avec sa marginalité, par sa difficile situation dans le paysage politique. À l’inverse du DRP/NPD qui se caractérisait par une certaine continuité idéologique et organisationnelle et qui a nourri une abondante production scientifique dès les années 196054, la DG/AUD est, à l’image de la trajectoire de Haußleiter qui en fut le moteur, traversée de courants contraires, tant du point de vue des acteurs, de l’idéologie que de la stratégie. Pour Dudek et Jaschke, l’idéologie et le programme fondateur de la DG «ne se [situent] pas dans la tradition directe de l’extrême droite»: s’opposant aux tendances nationalistes allemandes (deutschnational) et néonazies de l’ancien nationalisme du DRP/NPD, elle se voyait principalement comme un «prolongement de la “Révolution conservatrice”55». Les politistes renvoient aux travaux de Stöss qui distingue entre les partis qui, comme le DRP, appartenaient à l’ancien nationalisme / l’ancienne droite (Alter Nationalismus / Alte Rechte) et défendaient des positions antibolchéviques et militaristes couplées à une vision autoritaire de l’État, et les partis du nouveau nationalisme / de la nouvelle droite (Neuer Nationalismus / Neue Rechte), souhaitant restaurer un État-nation fort, ce qui pour la DG/AUD passait par trois revendications clés: le «socialisme», inspiré par Otto Strasser, la neutralité et le non-alignement56. Pour la DG, la recherche d’une «Troisième Voie» entre capitalisme et communisme ne se limitait pas à des revendications ponctuelles de politique intérieure et étrangère, mais correspondait à la tentative de formuler un nouveau projet de société sous les auspices de la Volksgemeinschaft, dans laquelle les individus étaient soumis au peuple, défini comme une entité homogène57. En souhaitant mobiliser les «peurs existentielles et le sentiment d’aliénation de la petite-bourgeoisie», la DG aurait proposé une sorte de «prophylaxie de crise antidémocratique» (Stöss) dans le paysage politique ouest-allemand58. Si la thèse d’une certaine continuité idéologique de la DG fait consensus dans la recherche, son «tournant vers la gauche» («Linksschwenk59» ou «Linkskurs60») au milieu des années 1960 complique sa catégorisation politique. La création du NPD en novembre 1964 amena une réorientation idéologique et stratégique du parti: de rares travaux se sont penchés sur les tractations menées entre Adolf von Thadden (1921–1996) et August Haußleiter au printemps 1965 en vue de former une Communauté d’action des démocrates nationaux (Aktionsgemeinschaft Nationaler Demokraten61). Au même titre que les actions menées par la DG au lendemain de l’interdiction du SRP, ces négociations témoignent de «renvois partiels vers la culture d’extrême droite» (Dudek / Jaschke) au sein de la DG62. Les versions données sur les raisons de leur échec divergent, avec respectivement la mise en avant de dissensions internes dans la DG/AUD63, de la résistance de Haußleiter64 ou encore de la volonté du NPD d’être la seule force de rassemblement à l’extrême droite65. Si l’ensemble de ces facteurs a sans doute pesé, l’historiographie s’accorde à attribuer à Haußleiter l’initiative du «virage à gauche» de la DG/AUD qui tenta de se définir par opposition au NPD, parti néonazi et nationaliste66, tout en s’ouvrant à l’Opposition extra-parlementaire (Außerparlamentarische Opposition, APO) et en s’autoqualifiant de «parti de la jeunesse rebelle» («Partei der rebellierenden Jugend», Stöss) à la fin des années 1970. Malgré la permanence partielle de certaines de ses revendications (neutralisme national, antiparlementarisme, idéologie de la Volksgemeinschaft), «au plus tard à partir de 1969, la DG ne peut plus être rattachée au milieu d’extrême droite de l’Opposition nationale67», ce qui se répercuta par l’effritement de sa base nationaliste. Elle fit dès lors office de «courroie de transmission» («Transmissionsriemen», Dudek / Jaschke) entre l’extrême droite et le Bürgerblock en reprenant des thèmes «qui ne [provenaient] pas du programme traditionnel de l’extrême droite et qui [allaient] vers l’écologisation de la nature et de la société», devenant par là un «stimulus essentiel» («wesentlicher Stimulus») pour la création des Grünen68. De même, Stöss souligne que «l’idéologie populiste et conservatrice de l’AUD [a fait] figure de lien entre des courants écologistes tantôt radicaux, démocratiques et socialistes, tantôt conservateurs et étatistes69», sachant que son analyse s’arrête au moment de la création du parti Die Grünen.

Les chercheurs en sciences politiques et sociales se sont rapidement penchés sur le bassin d’émergence des Grünen et le rôle joué par les nouveaux mouvements sociaux (Neue soziale Bewegungen), à commencer par le politiste Roland Roth et le sociologue Dieter Rucht70. Parmi les travaux de référence sur les débuts du parti figurent ceux du politiste Raschke qui examine dès le début des années 1990 la structure, l’idéologie et le programme des Grünen71. Les premières publications gardent souvent la marque des clivages idéologiques, à l’instar de la monographie de van Hüllen dont l’approche conservatrice dénonce la mainmise grandissante des forces de gauche72. Dans le panorama qu’il livre des évolutions idéologiques et structurelles des Grünen, il évoque la participation de Haußleiter à l’initiation du parti fédéral au tournant des années 1979/80 et compte parmi les rares chercheurs qui consacrent une sous-partie à la campagne médiatique et politique menée par la gauche contre le porte-parole vert73. À l’inverse, dans leur ouvrage sur la nouvelle gauche (Neue Linke) publié en 1997, le sociologue Philip S. Gorski et le politiste Andrei S. Markovits négligent les groupes conservateurs qui prirent part au façonnement des Grünen74. L’historiographie verte se caractérise en outre par la proximité fréquente entre engagement et analyse75, ce qui se traduit par la profusion de témoignages de membres du parti écologiste76 et de biographies qui font soit l’éloge soit la critique de ses figures emblématiques, à l’instar de Petra Kelly77 ou de Joschka Fischer78. Le passé propagandiste de Haußleiter et ses liens avec l’extrême droite n’en font pas une personnalité centrale dans l’écriture de l’histoire du parti. Même si des travaux mettent en avant la fonction intégrative de Haußleiter et de l’AUD comme «force motrice» (Keller79) dans l’institutionnalisation des Grünen et «élément charnière» (Stöss) entre les forces de droite et celles de gauche, il n’est pas rare que le nom de Haußleiter («Haußleitner» ou «Hauzleiter» (sic))80 soit mal orthographié, signe d’un certain désintérêt et/ou malaise à l’égard d’un personnage qui reste partiellement inclassable, en raison aussi des différentes versions que l’homme politique diffusa de son passé avant 1945. C’est Silke Mende qui a le plus largement éclairé le rôle de l’AUD dans la formation des Grünen: dans sa monographie publiée en 2011 sur les écologistes fondateurs («Gründungsgrünen81»), l’historienne consacre un chapitre au collectif des «penseurs de la communauté» («Gemeinschaftsdenker»), dont Haußleiter fut la figure centrale, et qui avaient en commun d’être nés dans le premier quart du XXe siècle et de s’inscrire dans le double héritage de la Révolution conservatrice et des mouvements de jeunesse du tournant du siècle (1880–1939). S’appuyant sur un large corpus de sources empiriques, elle met au jour les connexions qui s’établirent entre les défenseurs de la nature de la fédération allemande de l’Alliance mondiale pour la protection de la vie (WSL-D), à l’instar des époux Werner Georg et Ursula Haverbeck, et les initiatives citoyennes des années 1970. Elle se situe dans la continuité des travaux de Jens Ivo Engels qui marquèrent un regain d’intérêt pour les racines du mouvement écologiste en histoire contemporaine, discipline qui avait longtemps délaissé un objet de recherche hybride, tant par ses approches que par ses objets d’étude82. Dans sa monographie publiée en 2006 sur l’histoire de la protection de la nature et du mouvement écologiste ouest- allemand de 1950 à 198083, Engels met en avant le double héritage des Grünen, avec d’une part la reprise de revendications classiques de la protection de la nature de l’«époque pré-écologiste» («vorökologische Zeit», 1950–1960), marquée par des revendications conservatrices, élitistes et non contestataires, et d’autre part l’inscription de la lutte environnementale dans une critique de la société et de l’État avec la naissance de l’écologie politique «moderne» des années 1970 essentiellement perçue comme l’apanage d’une gauche rebelle84. Cette thèse souhaite se placer dans la continuité des approches retenues par les deux chercheurs, qui mettent l’accent sur les motivations et les comportements des acteurs, sachant que Mende porte un intérêt particulier aux mentalités, car elle se focalise sur les «perceptions, significations et représentations de valeurs, sur le langage politique et la politique symbolique85», participant au renouvellement d’une histoire culturelle du politique86. Cette biographie entend, tout comme le souligne Mende pour son étude, dépasser le clivage longtemps prédominant en histoire entre société et politique, d’autant plus que l’activisme de Haußleiter, considéré dans son ensemble, éclate les catégorisations et les compartimentages politiques classiques87.

3 Désidératas de la recherche et approche biographique

Tout en apportant un certain nombre de clés de lecture, l’état de la recherche révèle plusieurs désidératas que cette biographie politique entend combler. Il y a d’abord le caractère fragmenté du traitement de la carrière de Haußleiter. L’homme politique est mentionné dans des ouvrages consacrés à l’histoire des partis dans lesquels il évolua et apparaît par conséquent successivement comme député chrétien- social, comme maître à penser de la DG-AUD ou encore comme porte-parole éphémère des Grünen. En outre, même si la recherche a mis en avant certaines des continuités idéelles de part et d’autre de 1945, cette fragmentation historiographique suggère l’incohérence intrinsèque d’un parcours dont les déplacements erratiques sur l’échiquier politique auraient été principalement guidés par l’opportunisme. Van Hüllen présente Haußleiter comme l’une des «personnalités les plus ambiguës» de la phase formative des Verts, ayant su mêler un «opportunisme sans bornes» et une «maîtrise de la tactique politique88», tandis que Mende en fait l’exemple du «dualisme entre continuité et capacité d’adaptation» («Dualismus aus Kontinuität und Wandlungsfähigkeit89»). Un deuxième désidérata historiographique tient à la place inégale des différents moments de la vie de Haußleiter dans la recherche. La nature lacunaire et partiellement contradictoire des informations sur les quarante premières années de sa vie génère une asymétrie de part et d’autre de la période nationale-socialiste et rend sa catégorisation particulièrement complexe. En outre, l’absence d’intérêt historiographique pour certains de ses engagements politiques en République fédérale, comme dans le Cercle de Nauheim et l’Union allemande, crée un déséquilibre entre les différents moments de sa carrière. En entreprenant une biographie politique, il s’agit de pallier ces manques et l’impression – qui en découle – d’une trajectoire personnelle en pointillé, dont la cohérence idéelle peine à apparaître.

Pour éclairer cette trajectoire, la présente recherche souhaite se placer dans la continuité des évolutions récentes du genre biographique, qui a longtemps souffert d’un manque de légitimité. La biographie est un genre populaire, ce dont témoignent les nombreuses biographies dans les librairies, les biopics et séries dramatiques sur les personnages illustres ou ordinaires de la vie publique. Le national-socialisme en particulier a nourri et nourrit toujours une abondante production littéraire et scientifique: la biographie que l’historien Joachim Fest consacra à Adolf Hitler en 1973 reste à ce jour l’un des plus grands succès de librairie outre-Rhin : vendu à plus de 400 000 exemplaires dans les mois qui suivirent sa publication, l’ouvrage, dont on sait aujourd’hui qu’il fut en partie romancé, occupa pendant dix-sept semaines la première place des best-sellers90. Vingt-cinq ans après la publication de l’opus magnum d’Ian Kershaw91, la vie du dictateur national-socialiste suscite toujours l’intérêt, avec pas moins de quatre nouvelles biographies parues en Allemagne au printemps 2019. Genre plébiscité dans la culture populaire, la biographie est toutefois un genre controversé en histoire. Même si, depuis l’établissement de la discipline, la question de la place de l’homme dans l’histoire a fait des incursions périodiques92, la biographie fut longtemps considérée comme «le bâtard des sciences historiques93». Suscitant au mieux le désintérêt et au pire le mépris, elle passait jusque dans les années 1990 pour être un «genre pour les hommes âgés» («Genre für alte Männer94»), un domaine réservé aux historiens reconnus, capables de justifier la pertinence de leur approche. Tandis que dans les pays anglo-saxons, la biographie générait une littérature secondaire foisonnante sur la théorie et la pratique du genre, une critique virulente s’est constituée en France au moment de la formation de l’École des Annales par les historiens Lucien Febvre et Marc Bloch95 : souhaitant rompre avec l’histoire évènementielle, ses représentants s’intéressèrent au temps long, aux masses et aux groupes sociaux. En Allemagne, le discrédit de la biographie s’inscrivit à l’intérieur de la crise de l’historisme après 1945 qui avait mis en avant le génie des grands hommes dans la tradition du romantisme et de l’idéalisme96. Sous l’influence du théologien et philosophe Wilhelm Dilthey, les biographies du début du XXe siècle valorisaient les idées, quitte à détacher l’individu de son contexte social97. La nouvelle histoire sociale qui se développa à partir de la seconde moitié des années 1960 mit l’accent sur l’étude des processus socio-économiques98 des «longues années 1960» (Anselm Doering-Manteuffel) marquées par la foi dans le progrès99, ce qui se répercuta par ce que Hans-Ulrich Wehler appela une mise à distance du «principe d’individualité quasi dogmatique de l’historisme allemand» et «la crise de la biographie politique» («Krise der politischen Biographie100»).

Depuis une trentaine d’années toutefois, un renouvellement historiographique fécond a participé à faire «revenir les acteurs sur les devants de la scène101». Tout en favorisant le recul momentané de l’intérêt pour l’individu en histoire, les évolutions disciplinaires ont aussi livré les bases au renouveau du genre biographique, comme l’illustre la monographie de Wehler qui place Hitler au centre de son histoire sociétale de l’Allemagne102. L’approche biographique s’insère dans les questionnements fondamentaux en histoire en redonnant une place à l’individu au sein des structures sociales. La réhabilitation progressive du genre est étroitement liée aux évolutions de la discipline, qui ont remodelé les manières de penser les rapports entre l’individu et la société: la biographie reçut des impulsions fécondes de l’ouverture de nouveaux champs et approches de recherche dans les années 1970–1980, comme l’histoire culturelle, l’histoire des mentalités, la micro-histoire103, l’histoire du genre ou l’oral history. Ce biographical turn104 se manifesta par le dépassement de la focalisation sur les grands hommes, qui fut longtemps la règle tacite des biographies, et un nouvel intérêt pour la «véritable personne» (Berlepsch105). La décennie suivante vit l’entrée de nouveaux sujets106 en histoire, notamment des femmes, non plus seulement les femmes illustres (artistes, femmes de lettres, etc.)107, mais aussi les femmes «ordinaires» qui furent cantonnées à la sphère privée dans les sociétés occidentales jusqu’au début du XXe siècle108. Le glissement progressif de la recherche sur les femmes109 vers l’histoire du genre, comprise comme la «construction sociale de la différence des sexes et les rapports de pouvoir qui en découlent110», donna de nouvelles impulsions au genre biographique, comme l’illustre la double biographie publiée par Angelika Schaser en 2002 sur deux actrices clés du premier mouvement féministe allemand: le portrait de Helene Lange et de Gertrud Bäumer éclaire l’histoire des relations de sexe et de la bourgeoisie lettrée allemande au XIXe siècle111. La parution de plusieurs thèses et habilitations consacrées à des biographies au tournant des années 1990/2000112 s’insère dans ce renouvellement historiographique. Dans sa monographie sur Werner Best, juriste et agent de l’ombre de la Gestapo en charge de la rationalisation des services de police, Ulrich Herbert montre les apports heuristiques de l’écriture d’une histoire intellectuelle à travers un filtre personnel. L’éclairage d’une trajectoire individuelle permet de mieux comprendre les spécificités et les évolutions socio-politiques sous le nazisme, en l’occurrence le mode de fonctionnement de l’appareil administratif national- socialiste et le rôle qu’y jouèrent les intellectuels diplômés comme Best. De même, au début des années 2000, l’historien Michael Wildt publia une monographie sur la «génération de l’absolu» («Generation des Unbedingten»), c’est-à-dire sur ceux qui, nés dans les années 1900–1910, étaient convaincus de l’intérêt de travailler au service du Bureau de la sécurité du Reich, le Reichssicherheitshauptamt, et donc de participer activement à l’extermination des Juifs d’Europe113. L’évolution du genre biographique révèle aussi plus largement les mutations des sociétés occidentales à l’aube du XXIe siècle. En ouvrant une période riche en incertitudes mais aussi en opportunités, le changement de paradigme induit par la chute du rideau de fer en 1989 et la «fin du provisoire114» s’accompagna d’un intérêt renouvelé pour l’étude de la multiplicité des réponses individuelles apportées aux crises et aux défis de l’ère post-réunification115.

D’ordre disciplinaire et socio-culturel, les mutations du genre biographique se caractérisèrent aussi par un renouvellement épistémologique. Les travaux récents s’intéressent moins à la description de ce qui a été qu’aux manières dont un individu a interprété sa propre vie, aux traces qu’il a voulu laisser, de même qu’aux interprétations qui en furent données. Dans sa biographie consacrée à Speer, Brechtken s’évertue à détricoter les fils de la légende dorée que l’architecte s’était construite en Allemagne de l’Ouest, d’abord lors du premier procès de Nuremberg, puis à la prison de Spandau: confrontant systématiquement le discours aux sources, Brechtken bat en brèche le mythe du technocrate apolitique du «Troisième Reich» et révèle le tapis dense de mensonges qui vint recouvrir sa participation active à la dictature, à la guerre et à l’œuvre de destruction nazies116. Dans le même temps, Brechtken s’attaque à ceux qui ont participé à créer et à diffuser la mise en scène expiatoire de Speer et, par ricochet, à lui donner du crédit, au premier rang desquels l’historien et éditeur Joachim Fest et certaines de ses contre-vérités: il montre en quoi l’espace public national et international a participé à (ré)écrire et à propager la légende du «nazi repenti» qui tenait lieu de figure d’identification pour une grande partie de la population en quête d’absolution morale.

En prenant appui sur les évolutions du genre biographique, trois prémisses méthodologiques ont été adoptées pour cette recherche. Premièrement, cette trajectoire ne sera pas appréhendée comme celle d’un homo clausus, ni comme un parcours linéaire, mais comme une carte en reconfiguration permanente, qui admet différentes combinaisons en fonction des espaces et des temps considérés. En effet, tout en imposant sa marque au monde qui l’entoure, le sujet se définit et agit toujours en rapport avec celui-ci. Deuxièmement, l’éclairage de ce parcours individuel doit permettre en même temps l’étude de sa réception et des mentalités et horizons d’attente qui y furent attachés. Comme le montre la biographie de l’historien Brechtken, toute vie informe en même temps sur la société dans laquelle elle s’inscrit, sur ses attentes et ses représentations. En cela, elle est le reflet de la conception prédominante de l’individu à un moment donné117. Les interactions entre les sphères individuelles et collectives affectent aussi le positionnement du biographe: s’il ne saurait être considéré comme un «ordinateu[r] qui enregistrer[ait] méthodiquement le passé118», l’historien se situe dans un cadre spatio-temporel donné, use de catégories d’analyse propres à sa discipline. Miroir d’une époque, de ses normes et de ses attentes, le discours biographique n’est jamais entièrement objectif, mais brouille parfois la frontière entre le biographe et son objet d’étude119. De la prise en compte nécessaire de la dimension narrative de la biographie découle la troisième prémisse méthodologique de cette thèse: l’hétérogénéité des comportements, des rôles et des idées sera perçue comme un élément constitutif de la vie individuelle. En tant que «genre impur» (Dosse120), la biographie requiert un positionnement clair et une vigilance particulière, face au risque d’être happé par l’«illusion biographique» (Bourdieu121): muni de la connaissance rétrospective, la tentation est grande de céder à la narration romancée, d’adopter une vision téléologique, de tenter de lisser le trait, d’harmoniser et de corriger les incohérences éventuelles d’un parcours, surtout si, comme dans le cas d’August Haußleiter, l’état des sources disponibles comporte quelques lacunes, plus particulièrement pour l’avant-1945.

4 Axes d’étude et questionnements

En partant de ces prémisses méthodologiques, cette thèse souhaite interroger la représentativité de la trajectoire de Haußleiter dans l’Allemagne du XXe siècle, sans tomber dans l’écueil de la généralisation ou de la recherche d’une «représentativité statistique» («statistische Repräsentativität», Alheit122). Quels furent les traits saillants de ce parcours individuel et en quoi s’inscrivit-il à l’intérieur des mutations de la vie sociale et politique allemande au XXe siècle? Rappelons qu’il ne s’agit ni d’écrire une hagiographie, ni de formuler un réquisitoire qui viserait à reconstituer de manière simplificatrice et déterministe les continuités entre le nazisme et la République fédérale d’Allemagne, à raviver la thèse d’un Sonderweg allemand ayant mené du «Troisième Reich» à l’extrême droite d’après-guerre ou encore à déterrer les racines brunes de l’écologie politique en Allemagne. Si l’historien doit éviter les écueils de l’illusion téléologique face à la volonté de donner un sens et donc une direction à une trajectoire biographique, il doit en même temps être conscient de sa responsabilité historique et se prémunir de la perte de distance scientifique face aux risques d’absorption, d’empathie ou d’identification avec l’individu étudié. Cette monographie se propose par conséquent d’examiner le parcours de Haußleiter, ses origines et sa socialisation, ses représentations et ses idées, ses choix et ses alliances politiques successifs et de se demander en quoi ils informent sur les évolutions sociétales et politiques de l’Allemagne du début du XXe siècle jusqu’à la veille de la chute du mur de Berlin et de la réunification allemande. Or, à l’inverse de l’étude de parcours exemplaires comme ceux d’anciens chefs d’État ou de gouvernement qui conservent une place de choix dans la mémoire collective123, cette recherche se focalise délibérément sur le parcours d’un homme politique secondaire au bilan assez banal. Si l’on considère que la participation politique vise le gain de voix et de pouvoir par l’obtention de mandats et de fonctions, le succès politique du Franconien fut aussi modeste qu’inégal. Haußleiter obtint deux mandats parlementaires en Bavière au début de sa carrière politique, d’abord pour l’Union chrétienne-sociale de Bavière (1946–1950), puis pour la Communauté allemande (1950–1954124). En outre, après avoir fait partie du groupe majoritaire pour la CSU, il occupa les bancs de l’opposition au lendemain des élections bavaroises de novembre 1950, placé à la tête d’un groupe de six députés qui perdit son statut après une réforme du règlement intérieur de la chambre début 1952. Pour sa plus grande part, sa carrière politique se déploya dans l’espace extra-parlementaire de l’Allemagne de l’Ouest, en premier lieu dans la DG/AUD (1949–1979), dont les résultats et la base électorale étaient faibles voire insignifiants. À l’exception du rôle qu’il joua pour la formation des Grünen à partir du tournant des années 1970–1980 et qui fut le point d’orgue de sa carrière, Haußleiter fut avant tout un Landespolitiker, un homme politique d’envergure régionale auquel l’expérience fédérale fit défaut.

Malgré ce bilan en demi-teinte, l’examen de cette trajectoire individuelle paraît pertinent. L’écriture de la biographie politique de Haußleiter entend justement tirer profit de la tension entre une carrière en soi marginale et les moments et sujets clés de l’histoire allemande. Au premier rang de ces enjeux figure celui de la reconstruction de l’Allemagne après le national-socialisme avec ses implications tant collectives qu’individuelles – dans le cas de la Erlebnisgeneration à laquelle Haußleiter appartint, la nécessité de montrer patte blanche, en satisfaisant, du moins en surface, à l’impératif de démocratisation dans l’immédiat après-guerre. Deux axes d’étude structureront cette monographie. Le premier axe se propose d’analyser les spécificités et les évolutions principales des idées et de la pratique de Haußleiter de part et d’autre de la césure de 1945. Ce faisant, cette biographie interrogera la marginalité de l’homme politique sous ses aspects institutionnels et concrets mais aussi symboliques et discursifs, en comprenant la marge comme une bordure ou un écart par rapport à ce qui serait la norme majoritaire. Il s’agira de se demander si la marginalité subie, qui se manifesta par exemple par le manque d’écho politique du neutralisme national de Haußleiter, fut une limite hermétique ou au contraire un lieu d’interaction à la fois excentré et ouvert sur différentes possibilités et alliances politiques. En quoi sa position périphérique à l’échelle du système et des structures a-t-elle été un moteur de l’interaction entre des acteurs et actrices ayant des socialisations et des représentations à première vue inconciliables? La marginalité sera utilisée en tant que catégorie analytique, mais aussi en tant que catégorie empirique. En quoi Haußleiter se définit-il comme une personnalité se situant au-delà du clivage droite-gauche, à même de rassembler en dépassant les frontières générationnelles, idéologiques et partisanes? Dans quelle mesure diffusa-t-il l’image d’une figure à contre-courant, malmenée par les personnes et les événements extérieurs, en instaurant une continuité symbolique entre sa résistance supposée au national-socialisme et sa résistance à la démocratie libérale allemande qui se mit en place après 1945? Le second axe d’étude portera sur les mécanismes du discours autobiographique et sur les interactions entre l’écriture du mythe personnel et sa réception politique et médiatique à différents moments de l’histoire politique ouest-allemande, en confrontant, quand cela est possible, le discours autobiographique aux données empiriques. Tout projet biographique doit composer avec le souvenir, l’oubli et l’instrumentalisation et ainsi trouver une voie entre fiction et réalité. Or, dès l’immédiat après-guerre, Haußleiter n’eut de cesse de revenir sur son passé, entreprise qui, prenant naissance au moment de la dénazification, était inextricablement liée à la gestion des conséquences morales, politiques et juridiques du «Troisième Reich» et par conséquent à l’effort d’autolégitimation dans une démocratie en reconstruction. Quels furent les ressorts et les principales fluctuations du discours autobiographique? En quoi le parcours de Haußleiter offre-t-il un exemple des mécanismes de relégitimation à l’œuvre dans l’Allemagne d’après 1945 et de réécriture partielle de la culpabilité personnelle125? Dans quelle mesure sa conviction d’une destinée individuelle particulière était-elle étroitement liée à la représentation d’une mission particulière de l’Allemagne en Europe?

5 Sources et structure

En raison de sa longévité, de sa densité mais aussi de sa marginalité, cette trajectoire individuelle a nécessité un important travail de recueil de sources, partiellement lacunaires et disséminées sur le territoire allemand, ce qui s’est traduit par une série de défis méthodologiques et empiriques. Deux fonds privés ont été consultés. D’une part, le fonds privé August Haußleiter, conservé aux archives de la fondation Hanns-Seidel à Munich (Archiv für Christlich-Soziale Politik, ACSP126). En tant qu’institution centrale, ces archives collectent et gèrent les fonds politiques de l’Union chrétienne-sociale et de son groupe parlementaire, de ses sous-organisations et de ses principaux acteurs politiques. Le fonds privé August Haußleiter contient des sources des années 1946–1949 (curriculums vitae, certificats de «bonne conduite», coupures de journaux, tracts, programmes de la CSU, comptes-rendus de séances plénières au parlement bavarois, etc.). Ce fonds contient également des textes littéraires inédits, tels que des poèmes en prose et des essais de Haußleiter. D’autre part, le fonds privé Otto Haußleiter, conservé par son fils, dans lequel sont répertoriés plusieurs ego-documents sur l’enfance et les études de son père et ses activités au Fränkischer Kurier (acte de naissance, photos, bulletins scolaires et universitaires, correspondances privées entre 1925 et 1931, listing des articles publiés au Fränkischer Kurier, etc.127). Les deux fonds privés ne contiennent pas d’écrits politiques datés des années 1920–1930. Le dossier personnel du journaliste conservé aux Archives fédérales de Berlin est vide128. Les articles et reportages publiés par Haußleiter entre 1928 et 1944 ont pu être consultés aux Archives de presse de la Bibliothèque d’État de Berlin (Zeitungsabteilung Westhafen, Staatsbibliothek zu Berlin129). Les articles des années 1928–1940 qui n’étaient pas signés ou comportaient des pseudonymes (A.H., Knochen, Osagra, O.S. Agra, Wilhelm Raabe) ont pu être identifiés grâce au listing établi par Otto Haußleiter, référençant le titre, la date de parution et la signature. Les reportages de guerre des fronts de l’Est et de l’Ouest et les extraits du journal de guerre An der mittleren Ostfront publiés entre 1940 et 1944 dans le Fränkischer Kurier ont pu être facilement identifiés, car tous signés de la main du journaliste. Le journal de guerre An der mittleren Ostfront, publié aux éditions du Schrag Verlag en 1942, a pu être consulté en intégralité130. La carrière militaire de Haußleiter dans la Wehrmacht a d’une part pu être reconstituée à partir du dossier conservé aux Archives fédérales allemandes, qui contient des sources relatives à son affectation dans une compagnie de propagande (questionnaire et évaluation du ministère de la Propagande, curriculum vitae rédigé par Haußleiter en 1940, etc.) et à l’évaluation de ses écrits par le ministère de la Propagande et par le commandement militaire131. Ces sources ont pu être complétées par le dossier militaire personnel de Haußleiter132 conservé par la Deutsche Dienststelle (WASt) à Berlin qui répertorie les dossiers personnels des anciens membres de la Wehrmacht ayant eu des grades inférieurs à celui d’officier et qui n’étaient pas fonctionnaires de l’armée de terre et de l’air133. Le dossier personnel de Haußleiter permet de reconstituer son parcours militaire entre le 10 juin 1940 et le 1er janvier 1944 et ses promotions successives jusqu’au grade d’officier de réserve: il comporte des évaluations politiques et judiciaires au moment de son enrôlement (partie A), le détail de sa carrière militaire (partie B), des correspondances (partie C) et autres évaluations (partie D et E).

Les archives concernant l’engagement politique d’August Haußleiter dans l’après-1945 ont elles aussi nécessité un important travail de collecte. Outre les articles issus de la presse nationale et régionale (Der Spiegel, SZ, etc.) ont été consultés les documents officiels des formations politiques dans lesquelles Haußleiter évolua. Pour les années chrétiennes-sociales, cette recherche s’est appuyée sur les archives de la CSU conservées à l’ACSP de Munich et des sources publiées par les chercheurs Fait, Mintzel et Schlemmer134. S’y sont ajoutés les protocoles des séances plénières du parlement de Bavière lors de la première législature (1946–1950), qui ont été entièrement numérisés135 ainsi que les protocoles de la commission en charge des questions de dénazification (Ausschuß für Entnazifizierungsfragen), consultés aux archives du Landtag de Bavière136. Les avis juridiques liés à la suspension du mandat de député de Haußleiter ont été répertoriés aux archives d’État bavaroises137 ainsi que les rapports et notes du gouvernement militaire américain (fonds OMGB) sur les activités de Haußleiter dans la CSU138. Concernant la participation de Haußleiter aux travaux du Cercle de Nauheim, les protocoles publiés des rencontres du cercle ont été consultés à la Bibliothèque d’État de Berlin139. Les sources sur l’engagement politique neutraliste de Haußleiter ont été complétées par les rapports du gouvernement militaire américain conservés à l’Institut du temps présent à Munich (Institut für Zeitgeschichte, IfZ): les microfilms et microfiches du fonds de l’Office of Military Government for Germany US (OMGUS) qui ont été consultés avaient principalement trait à la participation de Haußleiter à l’initiation de l’Union allemande et à l’évaluation de la menace potentielle qu’il représentait pour la création d’un État fédéral ouest-allemand140. Ces archives ont permis de prendre en compte le regard de l’occupant américain et sa perception du danger d’une renaissance du nationalisme sur le sol allemand. Ces sources ont été complétées par les fonds des archives d’État bavaroises (Bayerisches Hauptstaatsarchiv): y ont été consultés les rapports de l’office bavarois de protection de la Constitution, du ministère de l’Intérieur et de la préfecture de police sur les activités et le profil idéologique de la DG puis de l’AUD dans les années 1957–1965 et l’évaluation du risque qu’ils représentaient pour la stabilité de l’ordre démocratique ouest-allemand141. Ce fonds comporte aussi un certain nombre de documents officiels de la DG/AUD (statuts de la Jeune Communauté allemande, textes programmatiques d’August Haußleiter, etc.). Les fonds de la DG/AUD (programmes, statuts, articles, etc.) ont été consultés aux archives antifascistes de Berlin (Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum, APABIZ) et sont issus des documents et matériaux sur l’extrême droite allemande collectés et donnés en 2008 par le centre Otto-Stammer (Otto-Stammer-Zentrum) de la chaire de sciences politiques et sociales à l’Université libre de Berlin142. Ce fonds a été complété par les protocoles parlementaires de la deuxième législature du parlement bavarois (1950–1954) qui n’ont jusque-là pas encore été étudiés pour la DG et Haußleiter plus particulièrement. Les sources concernant l’engagement politique de Haußleiter chez les Grünen (programmes, comptes-rendus des congrès, correspondances entre Petra Kelly et les époux Haußleiter, etc.) ont été consultées aux archives de la fondation Heinrich Böll proche du parti écologiste allemand, l’Archiv Grünes Gedächtnis (AGG) à Berlin. Les articles publiés par Haußleiter dans l’hebdomadaire Die Grünen, dont il fut le rédacteur en chef jusqu’en 1986, ont également été consultés aux archives de l’AGG. À ces sources s’est ajouté le fonds privé Ruth Paulig (1949-*) qui renferme un certain nombre de documents sur la création de la fédération bavaroise des Grünen en octobre 1979 (articles de presse, textes programmatiques, interviews, etc.143). Même s’il est largement composé de sources écrites et que l’oral history144 n’a pas été retenue comme ressource principale de cette recherche parce qu’elle implique la prise en compte de sources «sélectives, partielles et partiales145», le corpus comporte enfin trois interviews menées par l’auteure en 2013 avec des hommes et des femmes qui connurent August Haußleiter dans un cadre privé – son fils Otto Haußleiter146 – ou dans un cadre politique, plus particulièrement dans le contexte de l’institutionnalisation des Verts en Bavière, à l’instar des entretiens menés avec Klaus Resch (1938-*) et Ruth Paulig147.

Sur la base de ce corpus148, les deux axes d’étude seront traités de manière diachronique au sein de quatre grandes parties respectivement composées de deux chapitres et qui suivent un ordre chronologique. Les principales césures chronologiques retenues (1945/46, 1949, 1965) ne constituent pas des coupes franches, mais s’apparentent davantage à des moments de bascule et de rééquilibrage des idées et de la pratique de Haußleiter dans le champ politique. La première grande partie est consacrée à la socialisation, aux expériences et aux représentations de Haußleiter dans la première moitié du XXe siècle. Le premier chapitre reconstitue son parcours et ses idées jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tandis que le deuxième chapitre examine les textes de propagande du soldat de la Wehrmacht dans les années 1940–1944 et ses représentations de la Heimat et des ennemis de l’Allemagne nazie. La deuxième grande partie est consacrée au temps de l’immédiat après-guerre qui correspond à l’entrée d’August Haußleiter dans la vie politique active (1946–1949): le troisième chapitre examine les conditions d’entrée de Haußleiter dans l’Union chrétienne-sociale de Bavière, les étapes clés de son ascension et l’impact de la dénazification sur son parcours, tandis que le quatrième chapitre traite de la formulation de son projet politique neutraliste au sein du Cercle de Nauheim et de l’Union allemande et de son divorce définitif avec les chrétiens-sociaux lors du vote de la Loi fondamentale. La troisième grande partie éclaire le déploiement du neutralisme national d’August Haußleiter dans la DG (1949–1965). Le cinquième chapitre est voué aux acteurs et au projet politique de la DG au lendemain de l’implosion de la DU et aux reconfigurations politiques à l’extrême droite du spectre politique après l’interdiction du SRP. Le sixième chapitre éclaire quant à lui les spécificités programmatiques et idéologiques de l’engagement politique de Haußleiter et sa pratique parlementaire lors de la deuxième législature en Bavière (1950–1954). La quatrième et dernière grande partie est consacrée au dernier temps de sa carrière: le septième chapitre est voué à l’initiation de l’AUD en 1965 et à son «virage à gauche» dans le contexte de mobilisation de l’opposition extra-parlementaire, tandis que le huitième chapitre se penche sur les spécificités et les motivations du virage écologiste de Haußleiter, en allant de l’ouverture de l’AUD au mouvement écologiste aux derniers soubresauts de l’engagement du Franconien au sein des Grünen.

1 Wolfgang Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 8e éd., Wiesbaden, VS Verlag, 2011, p. 120.

2 «Die Grünen der Gegenwart sind dagegen das geworden, was sie anfangs nie sein wollten: eine ganz normale, im Moment ziemlich erfolgreiche Partei.» Jana Hensel, «Die Grünen. Happy Birthday, Gegenwart», Zeit.de, 11/01/2020. Sur la «normalisation» du parti contestataire, voir aussi Annette Lensing, «Les Verts allemands, un nouveau parti de rassemblement?», Notes du Cerfa, n° 158, Ifri, janvier 2021.

3 «30 Jahre Grüne: Bärte, Blumen, Turnschuh-Eid», 11/1/2010, Spiegel.de, 11/01/2010 (consulté le 27/07/2020).

4 Haußleiter s’auto-qualifia de «Großvater der Grünen» lors d’un discours au Congrès sur l’Allemagne des Verts du Bade-Wurtemberg (Deutschlandpolitischer Kongreß der Grünen Baden-Württemberg) en mars 1984. August Haußleiter, «Die Situation der beiden deutschen Staaten im jeweiligen Blocksystem – unter Berücksichtigung der historischen Genese», in Die Grünen Baden-Württemberg (éd.), «Friedensvertrag – Blockfreiheit – Neutralität». Reader zum deutschlandpolitischen Kongreß in Karlsruhe, 9 – 11/3/1984, Karlsruhe, 1984, p. 4–20.

5 «Zusammen mit unseren Lesern verloren wir einen Politiker, der die Nachkriegsgeschichte Bayerns und der Bundesrepublik mitprägte und eine wichtige Rolle im Gründungsprozeß der Grünen spielte. […] Sein ganzer politischer Lebensweg war von persönlicher Geradlinigkeit geprägt, die sich dem Establishment der Mächtigen mit guten Gründen und unter Inkaufnahme persönlicher Nachteile verweigerte.» In «In memoriam August Haußleiter», Die Grünen, n° 28, 15/7/1989.

6 Karl Kerschgens, Lukas Beckmann, August Haußleiter und Herbert Gruhl, Saarbrücken, 1980. Copyright: ap/dpa/picture alliance/Süddeutsche Zeitung Photo.

7 «Bis 1954 gehörte er dann noch dem bayerischen Landtag mit der Partei Deutsche Gemeinschaft an, ein Sammelbecken neutralistischer Deutschnationaler und auch rechtsextremer Einzelpersönlichkeiten […].» In «In memoriam August Haußleiter», Die Grünen, n° 28, 15/7/1989.

8 Sur l’histoire à succès, voir Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 2004; Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 2007.

9 «Albert Speer ist vermutlich der am häufigsten zitierte Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts.» Magnus Brechtken, Albert Speer: Eine deutsche Karriere, Munich, Siedler Verlag, 2017, prologue, p. 9.

10 Carte d’étudiant de l’université d’Erlangen, F1, 5 a Haußleiter, August, in Universitätsarchiv Erlangen.

11 Voir Rudolf Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf bei den Grünen. Untersuchungen zur programmatischen und innerorganisatorischen Entwicklung einer deutschen “Bewegungspartei”, Bonn, Bouvier, 1990, note 409, p. 515; Richard Stöss, Vom Nationalismus zum Umweltschutz. Die Deutsche Gemeinschaft/Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher im Parteiensystem der Bundesrepublik, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1980, p. 65 sq; Silke Mende, “Nicht rechts, nicht links, sondern vorn”. Eine Geschichte der Gründungsgrünen, Munich, Oldenbourg, 2011, p. 95.

12 Voir Stöss, Vom Nationalismus zum Umweltschutz, op. cit., p. 65; Mende, “Nicht rechts, nicht links, sondern vorn”, op. cit., p. 95; Van Hüllen, Ideologie und Machtkampf bei den Grünen, op. cit., note 409, p. 515; Ludger Volmer, Die Grünen, Von der Protestbewegung zur etablierten Partei – eine Bilanz, Munich, C. Bertelsmann Verlag, 2009, p. 61. L’appartenance au DVP est reprise sur la page biographique des archives de la fondation Hanns-Seidel (https://www.csu-geschichte.de/personen/detail/august-haussleiter).

13 Sur la complexité des débats politiques dans les années 1920–1930 et le dépassement de l’opposition binaire entre «démocrates» et «ennemis de la démocratie», voir Pascal Fagot, Christian Jacques, Annette Lensing et Reiner Marcowitz (dir.), Quelle démocratie? La réflexion sur la crise, la modernisation et les limites de la démocratie en Allemagne et en France pendant l’entre-deux-guerres, Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 54-2, 2022 [en ligne].

14 Voir le chapitre consacré par Mende aux «Gemeinschaftsdenker», in Mende, “Nicht rechts, nicht links, sondern vorn”, op. cit., p. 94–134. Voir aussi Peter Dudek et Hans-Gerd Jaschke, Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. Zur Tradition einer besonderen politischen Kultur, tome 1, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1984, p. 75. Sur les idées völkisch, voir Uwe Puschner, Walter Schmitz et Justus H. Ulbricht (éd.), Handbuch zur “Völkischen Bewegung”, 1871–1918, Munich, 1996; Uwe Puschner, Die völkische Bewegung im Kaiserreich: Sprache, Rasse, Religion, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001; Uwe Puschner et G. Ulrich Großmann (éd.), Völkisch und national. Zur Aktualität alter Denkmuster im 21. Jahrhundert, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009.

15 Questionnaire du ministère de la propagande, BArch R/55 / 23599, p. 2.

16 Sur le rôle de Springmann chez les Verts, voir notamment le chapitre 7 dans Mende, “Nicht rechts, nicht links, sondern vorn”, op. cit.

17 «Sie alle [die nationalsozialistischen Funktionseliten] taten ja nur ihre Pflicht. Die Generäle führten Krieg, die Euthanasie-Ärzte selektierten “lebensunwertes Leben”, Polizei und Verwaltungsbeamte bekämpften abweichendes Verhalten, enteigneten und deportierten Opfer, Richter orientierten ihre Urteile am Maßstab des “gesunden Volksempfindens”, Journalisten berichteten von tapferen Frontsoldaten, die ferne Regionen eroberten, um dem Reich die Vormachtstellung in der Welt zu sichern, die ihm nach der Natur des ideologischen Kampfes zustand.» Brechtken, Albert Speer, op. cit., prologue, p. 12.

18 Mende, “Nicht rechts, nicht links, sondern vorn”, op. cit., p. 96.

19 Stöss, Vom Nationalismus zum Umweltschutz, op. cit., p. 66.

Résumé des informations

- Pages

- 480

- ISBN (PDF)

- 9783631921401

- ISBN (ePUB)

- 9783631921418

- ISBN (Relié)

- 9783631777060

- DOI

- 10.3726/b21974

- Langue

- français

- Date de parution

- 2024 (Août)

- Mots clés

- Die Grünen Umweltschutz Lebensschutz Neutralismus Demokratie Extreme Rechte Politische Biografie Volksgemeinschaft NS-Propaganda NS-Zeit Wehrmacht

- Publié

- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 480 p.

- Sécurité des produits

- Peter Lang Group AG